当太湖的晨雾漫过观测站的栏杆,当阳澄湖的水样在试管中泛起涟漪,当佘山的土壤剖面显露出亿万年的秘密 —— 上海师范大学22级资源环境科学专业的学子们,用五天的实地探索,开展了一堂生动的专业实践课。

2025年6月23日至6月27日,环境与地理科学学院2022级资源环境科学专业学子们在专业负责人马群副研究员、孟梁教授、胡熠娜副教授和于潘讲师的带领下开展了为期5天的专业实习,先后考察了江苏省太湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站、阳澄湖、金鸡湖、佘山国家森林公园、青浦现代农业园区及上海西湾农业科技园等地点。在实习中,同学们通过聆听讲座、实地参观、样本采集、实验室分析、信息化实践等多种形式,深入探索了湖泊水生态、土壤特性、现代农业模式等内容。本次实习活动不仅是理论与实践相结合的重要环节,更是培养资源环境科学学生探究与协作精神,提升资源环境实践能力,塑造科学态度的重要平台。

DAY1:太湖站启程,江湖畔探趣

6月23日,首站来到江苏省太湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站。朱站长结合实践案例,为同学们详细讲解了江苏省太湖湖泊生态系统野外科学观测研究站的地理区位与生态特征、建站历程,以及站点在湖泊生态监测、科研攻关、成果转化等方面的主要任务,让大家对这一重要科研平台有了更为立体的认识。

讲座结束后,同学们在两位工作人员的带领下,实地参观了站内试验场和实验室等硬件设施。太湖边整齐排列着生态缸,科研人员通过精准控制不同水体指标进行对照实验,探究水环境变化对生态系统的影响。这些控制实验让同学们对湖泊生态研究的具体方法有了更真切的认识。

资环实习太湖合影

DAY2:湖畔采样本,土中剖微理

6月24日,同学们来到阳澄湖畔进行水体采样。大家蹲在湿地边缘,手持浮游植物采样网,让其缓缓沉入水中采集浮游植物。在同步进行的土壤采样中,同学们观察到不同土地利用类型的土壤呈现出显著差异:森林土壤呈疏松团粒状、农田土壤结构紧实、湿地土壤呈现暗黑色泽。在随后金鸡湖的采样过程中,同学们也有意外发现:尽管水体透明度较高,但已出现蓝藻聚集的初期迹象,这一发现为区域生态环境预警提供重要监测依据。

于潘老师陪同学生水体采样

孟梁教授示范土壤采样

孟梁教授讲解土壤剖面(佘山)

资环实习佘山合影

DAY3:采样知生态,青年担护任

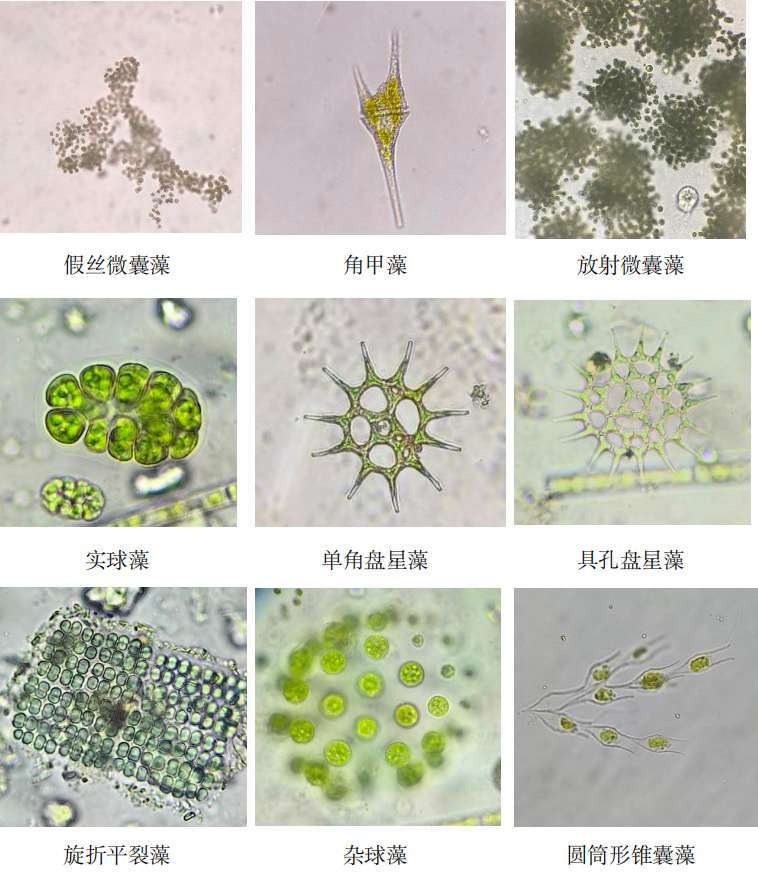

6月25日,同学们进入实验室分别开展土壤养分分析和浮游植物观察。在1004实验室的烘箱与907实验室的显微镜前,小组成员分工协作。土壤样品在烘干后过筛后进行养分分析;各组同学用显微镜观察到了假丝微囊藻、角甲藻与放射微囊藻等多种浮游植物,最终汇集成阳澄湖与金鸡湖的浮游植物的多样性图谱。

DAY4:遥感绘水貌,实测解土魂

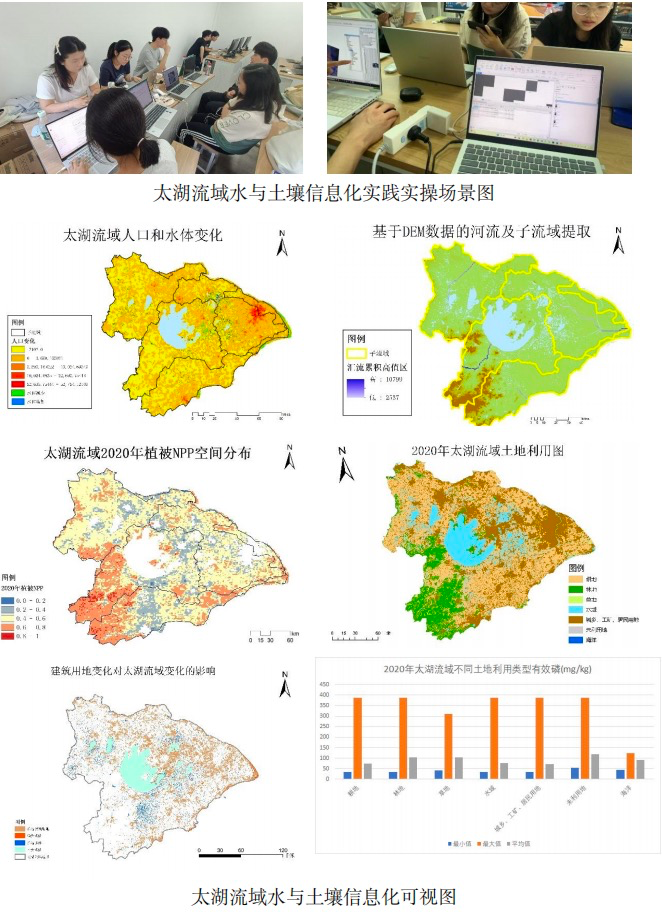

6月26日,同学们在学院楼406开展了太湖流域水体与土壤信息化的实践。同学们基于遥感和GIS技术,利用Landsat数据与mNDWI指数,对2000、2020年太湖流域水域空间识别,分析水体面积及破碎度、连通性等景观格局变化,深入探究建设用地扩张、人口增长、降水等对水体的驱动影响。同时,结合实测土壤数据与中国土壤有机质数据集,剖析不同土地利用类型下土壤有机质、氮、磷、钾等主要参数差异,为太湖流域生态保护与资源管理提供数据支撑与科学依据,助力流域生态可持续发展研究迈向新阶。

晚上,同学们对前四天的实习历程进行了全面梳理与深入分享,共同回顾在太湖流域探索水与土壤生态奥秘的经历。交流会上,同学们首先分享了太湖流域水体采样的实践成果。研究发现太湖流域的金鸡湖与阳澄湖两大子流域间,藻类群落组成存在明显差异。与此同时,实地土壤采样与分析工作也取得了丰富成果。同学们将实验室测得的土壤化学性质数据,与借助 GIS 等工具获取的太湖流域氮磷钾平均水平进行比对,发现太湖流域内不同区域的土壤养分指标呈现出显著的空间异质性。在景观格局变化分析中,同学们借助fragstats软件,对景观总面积、斑块数量等多项指标进行研究,得出太湖流域呈现 “大核心主导 - 高强度破碎” 二元格局的结论,指出需优先恢复关键生态廊道以缓解生物多样性衰退风险。

总结会上,同学们表示,本次实习不仅深化了对太湖流域 “水 - 土 - 生态” 特征的理解,更认识到合理利用信息化手段进行系统监管的重要性。

DAY5:田埂拾青趣,讲堂悟农根

6月27日上午,同学们前往青浦西湾农场进行实地参观学习。青浦现代农业园区位于上海市青浦区,以“绿色、低碳、循环”为发展理念,是集科研示范、生态种植、休闲观光于一体的综合性现代农业示范基地。

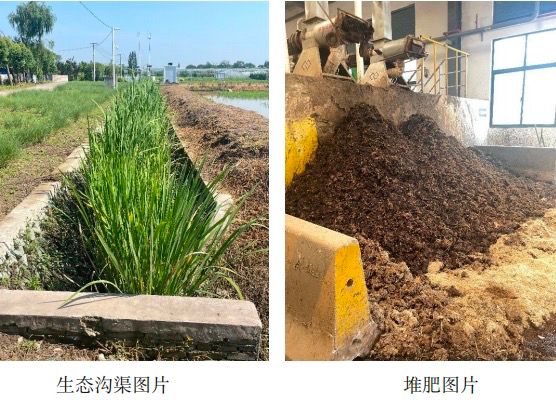

在农业生态环境保护综合试验基地中,我们见到了生态沟渠、“稻-鱼”共生生态循环农业、梯度施肥等等环境友好的农业措施。例如,茭白具有较强的富集氮、磷等营养物质的能力,种植在沟渠中可吸收农业径流中的化肥残留,减少水体富营养化,改善沟渠水质,降低面源污染。在农业废弃物处理中心,利用干法厌氧发酵工程,将水稻秸秆、生态沟渠中的茭白等农业废弃物加工成有机肥还田,过程中产生的沼气还可以发电,实现了“变废为宝”的可持续发展模式。

除此之外,工作人员还带同学们参观了“林下种菌”的生态农业模式。大棚棚内货架上整齐摆放着一排排菌包,其中有小香菇、粉色平菇、灵芝和猴头菇。林下环境通风、湿度适宜,病虫害少,适宜蘑菇生长;且蘑菇的生长周期短,无需开辟土地,经济效益高。这种种植模式既能提高土地资源利用率,又能实现生态、经济效应双赢。

下午,同学们来到奉贤西湾农场,有幸聆听上海师范大学王全喜教授的讲座《现代农业发展趋势与破局之道》。在讲座中,王教授解释了当今农业的重要性,指出了我国农业(种植业)面临的主要的5个问题:粮食问题、种源问题、农药与病虫害问题、耕地面积和土壤问题以及劳动力问题。王教授也给出了我国农业发展对策:(1)实现农业现代化是农业发展的唯一出路;(2)农业机械化、现代化园艺设施是实现现代化的基础;(3)生物技术与人工智能、机械技术的融合是农业技术创新的重点;(4)农业工业化、企业化是现代农业的发展方向;(5)培养一批农业实用型人才是现代农业发展的关键。

通过此次讲座,同学们对农业的重要性有了更深刻全面的认识。农业关乎国家粮食安全、社会稳定,是国民经济的重要基石。但传统农业在生产效率、资源利用等方面的局限性日益凸显,被现代农业取代已成必然趋势。现代农业以科技为支撑,融合先进技术与管理模式,生命力旺盛、潜力巨大、前景广阔。同学们深刻认识到,只有扎实学好农业领域相关专业知识,掌握先进技术和理念,才能跟上时代步伐,在未来农业发展浪潮中找准定位,为农业进步发展贡献力量。

22级与23级资环学子西湾农场大合照

同学们在这次实习中收获良多,不仅将课堂上学到的理论知识与实际操作相结合,对资源环境科学领域的研究方法和实际应用也有了更直观、深入的认识。通过实习,同学们掌握了水体与土壤采样、实验室分析、遥感和 GIS 技术应用等专业技能,在发现和分析生态问题的过程中增强了科学探究精神与生态保护意识,还在团队协作中提升了沟通与合作能力。同时,通过对现代农业发展趋势的了解,同学们也明确了自身专业学习的方向和意义,为今后在资源环境领域深耕、为生态保护和农业可持续发展贡献力量埋下了坚实的种子。

(图片、供稿 :资源环境科学系)