上海师范大学2023级资源环境科学专业的学子们,以四天的实地探索为笔,在自然与科技的课堂上,绘就了一堂鲜活生动的认知实践课。从湿地监测到水厂探秘,从植物园研学至企业实操,每一步行走都串联起理论与实践的脉络,让专业认知在亲身体验中不断深化。

2025年6月24日至6月27日,环境与地理科学学院2023级资源环境科学专业学子们在专业负责人马群副研究员、段艳平副研究员、孙凤云副研究员、王喆副教授、宋佳副教授、邹宓君讲师和张秀凤讲师的带领下开展了为期4天的专业认知实习,先后考察了上海长三角城市湿地生态系统国家野外观测研究站、南市水厂、辰山植物园、上海澄峰科技有限公司、苏州环境监测中心、金鸡湖、上海天马再生能源有限公司以及上海西湾农场等地点。在实习中,同学们通过聆听讲座、实地参观、样本采集、无人船操作等多种形式,深入探索了野外站功能、植物习性、现代农业模式等内容。本次实习活动不仅是理论与实践相结合的重要环节,更是培养资源环境科学学生探究与协作精神,提升资源环境实践能力,塑造科学态度的重要平台。

DAY1:野外站研学,湿地间寻知

6月24日,同学们在孙凤云老师和邹宓君老师的带领下,赴上海长三角城市湿地生态系统国家野外科学观测研究站开展实践活动。此次活动,同学们近距离了解了生态环境监测技术,深化了对资源环境保护领域的认知,进一步提升了实践能力与环保意识。

上午在邹宓君老师的带领下,同学们来到了位于青西郊野公园的气象观测站。邹宓君老师为学生们介绍了辐射仪、能见度仪、翻斗式雨量器等各种气象观测仪器,让大家对书本上介绍的各种仪器有了更直观的认识。

随后,师生们走进国家野外科学观测研究站,参观了气象水文观测设备和环境生态实验室,各类先进的仪器设备让大家目不暇接。在研究站开展工作的研究生们为大家详细讲解了设备的功能和工作原理,让大家切身学习了当地河水采样和分析的实操方法。

接着进入了无人机观测与影像讲解环节。通过无人机传回的清晰影像,结合工作人员的专业讲解,同学们从空中视角领略了该地的全貌,同时也了解到了无人机技术在生态监测中的广泛应用,感受到了科技为环保事业带来的便利与高效。

下午同学们来到南市水厂,在孙凤云老师和工作人员的带领下,了解到地表水是怎样一步一步经过沉淀、消毒等步骤变成可饮用的水输送到各家各户。同时,同学们向工作人员积极提问,工作人员耐心解答,让知识得以更好地传递。

DAY2:辰园探绿植,生态悟变迁

6月25日,同学们走进辰山植物园,开启了一场探索植物世界与生态变迁的实践学习。在园区内,王喆老师结合实地场景,深入浅出地讲解了水生植物生长的限制因子与群落演替规律。从光照强度、溶解氧等对植物分布的影响,到不同水生植物在生态系统中的角色更替,理论知识与眼前的鲜活植被相互印证,让同学们对生态演替的动态过程有了更具象的理解。

随后,同学们来到矿坑花园,曾经的采矿遗迹经过生态修复形成独特景观。同学们在实地观察中直观感受到开矿活动对土壤、植被、水文系统造成的深层影响,也更深刻地认识到生态修复工作的复杂性与重要性——每一寸重新焕发生机的土地,都印证着人与自然和谐共生的不易。

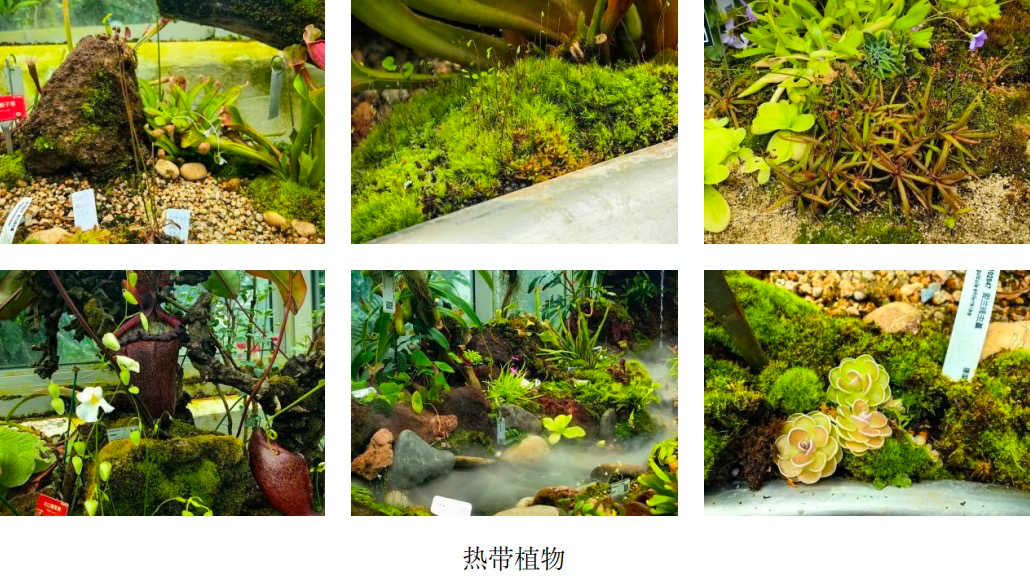

行程的最后一站是热带植物馆区。捕蝇草的精巧“陷阱”、猪笼草的奇特捕食结构、红树植物纵横交错的呼吸根,都让同学们充满好奇。王喆老师细致讲解了这些植物为适应特殊环境演化出的独特生存策略,大家在惊叹于自然造物神奇的同时,更真切体会到:每一种形态各异的生命,每一条深入滩涂的呼吸根,都是地球物种多样性的生动注脚,也是生态系统平衡的重要支撑。

DAY3:校企合作谱新篇,实践育人启新程

6月26日,2023级资源环境科学专业22名同学在卢松院长、马群、段艳平、宋佳和张秀凤等老师的带领下,赴苏州开展实践活动,全程围绕水环境监测技术与产学研合作展开深度探索。

上午,师生们首先见证了学院与上海澄峰科技共建“生态环境监测综合实践教学基地”的签约授牌仪式。卢松院长在仪式上强调,校企产学研合作将实现优势互补、互利共赢。随后,澄峰科技马永升工程师以《水环境监测技术与创新服务》为题开展讲座,结合行业经验解析技术趋势,互动问答中尽显产学研融合活力。同学们还参观了无人船展区,对其在水环境监测中的应用形成直观认知。

下午,师生们走进江苏省苏州环境监测中心,集体观看了《环保人之歌》宣传片,感受到了行业精神,听取了中心在大气监测与治理领域的成果分享。随后,同学们依次探访了化学分析、有机分析及生态模拟实验室,通过专业讲解深入了解了先进监测设备的应用场景。在科普宣教基地,沉浸式体验让大家直观触摸到环境监测数据治理的前沿成果,更深刻体会到新时代青年在生态保护中的责任担当。

当日行程收官于金鸡湖——在澄峰科技技术人员指导下,同学们亲手操作无人船开展水质监测,让书本理论在湖面涟漪中转化为鲜活实践,为全天行程画上科技感十足的句号。

DAY4:再生观固废,农园探绿途

6月27日,同学们先走进上海天马再生能源有限公司,在工作人员的细致讲解中系统了解垃圾处理全流程。透过观察窗,垃圾发酵、焚烧及烟气净化的每一步都清晰可见,让大家对固废资源化技术的发展有了更真切的认知。

上午的固废处理探索告一段落,师生们转赴上海西湾农业科技园,聚焦农业资源可持续开发。王全喜教授带来的专题讲座,以风趣通俗的语言解析现代农业发展趋势与破局路径,将绿色发展理念与学科前沿深度融合,结合实践经验阐释行业痛点与对策,为同学们勾勒出科技赋能绿色农业的广阔前景。

讲座后,师生们在园区工作人员引导下实地考察,随后的自由活动时间里,大家深入田间地头,沉浸式感受田园科技的魅力,亲手采摘现代农业的丰硕成果,让可持续发展的理念在亲身体验中愈发鲜活。

此次为期四天的专业认知实习,为23级资源环境科学专业的同学们搭建了一座连接课堂与田野、理论与实践的桥梁,让每一位参与者都收获了沉甸甸的成长。在位于青浦的国家野外站,同学们亲眼见证了气象监测仪器的运转,亲手参与了河水采样与分析,将课本上的生态监测原理转化为可触可感的实操体验;在水厂与再生能源公司,从水源净化到垃圾处理的全流程观摩,让大家对“资源循环”有了更具象的认知,深刻理解了科技在改善人居环境中的关键作用;在植物园与农场,对植物习性、演替规律及现代农业模式的探索,则让物种多样性保护与可持续发展的理念愈发清晰。更珍贵的是,无人船操作、无人机遥感等技术的亲身体验,让同学们直观感受到科技赋能环境监测的力量,也掌握了更前沿的专业工具。同时,校企合作中的交流互动、团队实践中的协作配合,不仅提升了沟通与合作能力,更激发了主动探究的科学精神。当课本上的术语变成眼前的仪器、抽象的概念转为真实的场景,同学们对资源环境科学的专业价值有了更深刻的体悟——这不仅是一门研究自然的学科,更是一门守护生态、服务社会的学问。此次实习播下的种子,终将在未来的学习与实践中生根发芽,让他们在资源环境保护的道路上,以更扎实的本领、更坚定的信念,为生态文明建设贡献青春力量。

(图片、供稿 :资源环境科学系)