2025年6月23日,环境与地理科学学院2022级环境工程专业全体学生于学院楼召开实习动员会,学院党委副书记副院长张红、环境工程系系主任涂耀仁、老师代表郭广勇、姚兰等出席了该动员会,为后续实习活动的顺利开展奠定了清晰框架。

2025年6月24日至27日,上海师范大学环境与地理科学学院2022级环境工程专业全体学生在郭广勇、高运川、张燕和李默老师的带领下,于上海市奉贤区环境监测站顺利开展了为期4天的生产实习。本次实习聚焦环境监测核心业务流程,深入实践了水、气、声等环境要素的现场监测与实验室分析技术,并通过对接行业真实工作场景,有效提升了学生的专业实践能力与职业认知水平。

野外实践动员会

DAY1——签约共合作,认知探精器

2025年6月24日上午,我院与上海市奉贤区环境监测站实践教育基地(环境监测实践教学基地)签约挂牌仪式举行。签约仪式在上海市奉贤区环境监测站顺利举行。上海市奉贤区生态环境局副局长郑古兵、上海市奉贤区环境监测站党支部书记陈磊、副站长赵征、副站长顾帆及监测站中层干部、上海师范大学环境与地理科学学院副院长朱建、副院长陈浮、环境工程系系主任涂耀仁、环境工程系刘启贞、高运川、郭广勇等教师及环境工程专业2022级全体学生参加了本次签约和挂牌仪式。签约仪式由上海市奉贤区环境监测站党支部书记陈磊主持。

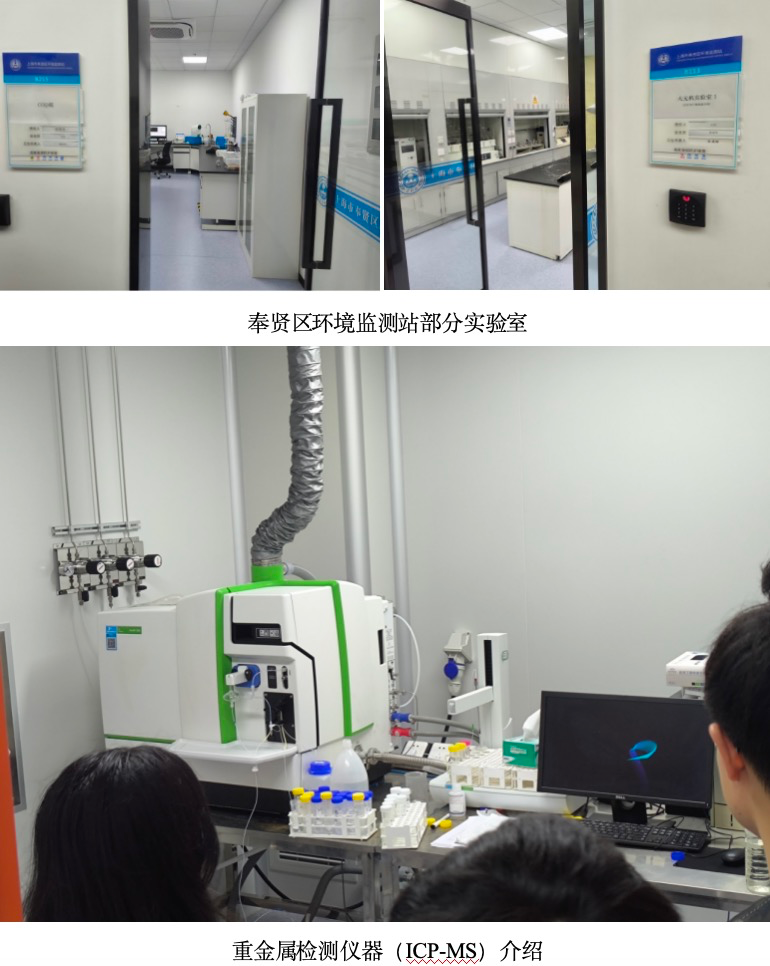

签约仪式结束后,奉贤区环境监测站的老师带领22级环境工程1班同学参观监测站的核心工作区域——高标准的环境检测实验室及配套设施。技术人员为同学们介绍了监测站的日常监测工作,涉及大气、水、土壤、噪声等多个环境要素,包括无机、有机污染物项目及新污染物等。随后还介绍了各类实验室和对应的分析仪器,如大型检测仪器有GC-MS、ICP-MS、LC-MS-MS等。

之后,区环境监测站的技术骨干带领同学们沉浸式体验了环境监测的核心工作流程。在专业技术人员的现场示范与指导下,同学们分组亲身体验了城市功能区噪声的规范监测,操作便携式积分声级计,实地学习点位布设、背景噪声扣除以及严格遵循国标(GB 3096)的操作规范和数据记录要求,深刻理解了如何客观评价声环境质量。

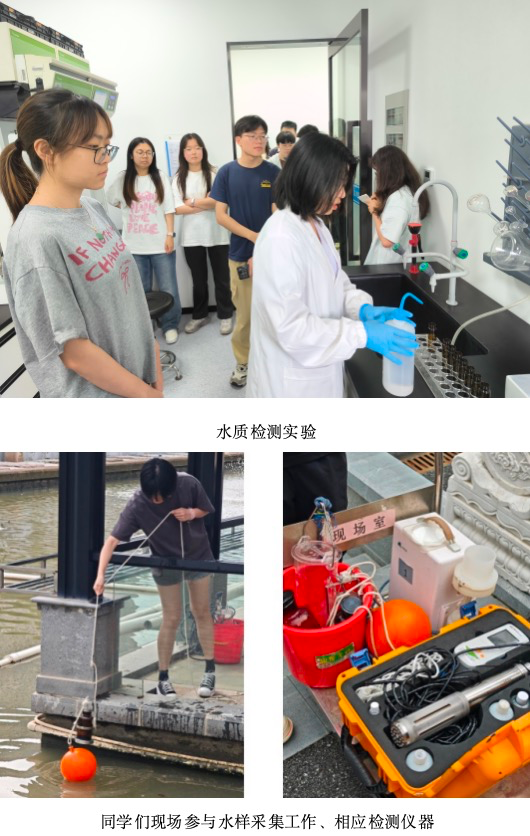

随后,师生们移步至重点水域断面,实践水环境样品采集的全过程。技术员详尽讲解了不同监测项目(如常规五参数、重金属、有机污染物)对采样点位、采样深度、容器选择及保存方式的差异化要求。同学们在指导下,亲手进行了规范的地表水样品采集,并学习了如何在现场快速检测水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度等基础指标,直观感受了数据实时获取的过程。

DAY2——听风析毫厘,测水定微芒

2025年6月25日,同学们在奉贤区环境监测站开启生产实习第二日的深度学习。上午,区监测站高级工程师为同学们带来《环境空气与污染源监测技术规范》专题课程。监测站的老师结合长江三角洲区域典型大气污染防治案例,系统梳理了大气监测网络设计原则(点位布设科学性、代表性质控要求等);自动化监测技术核心:重点解析PM2.5/PM10在线监测仪、气相色谱-氢火焰离子化检测器(GC-FID)等仪器对大气污染物的实时监测原理。紧扣学生发展需求,老师还分享了事业编入职的细节、当前就业市场现状与职业发展建议等,为大家答疑解惑。

课程聚焦大气污染监测技术体系与行业前沿发展,为学生夯实专业根基并明晰未来方向。

监测站老师为同学们授课

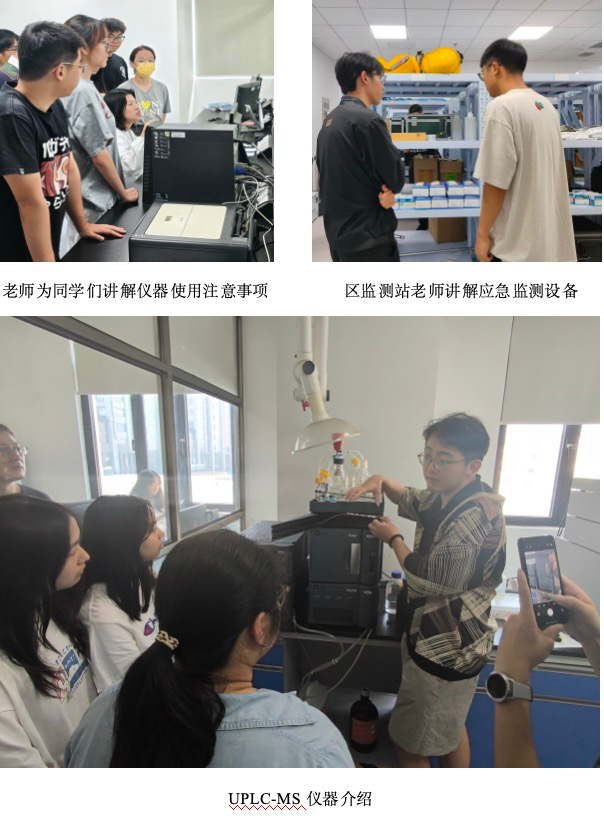

理论课程结束后,在监测站技术骨干带领下,学生分组进入仪器存储与管理仓库。技术人员现场介绍对应监测仪器的原理与使用方法。

同学们参观学习大气监测仪器

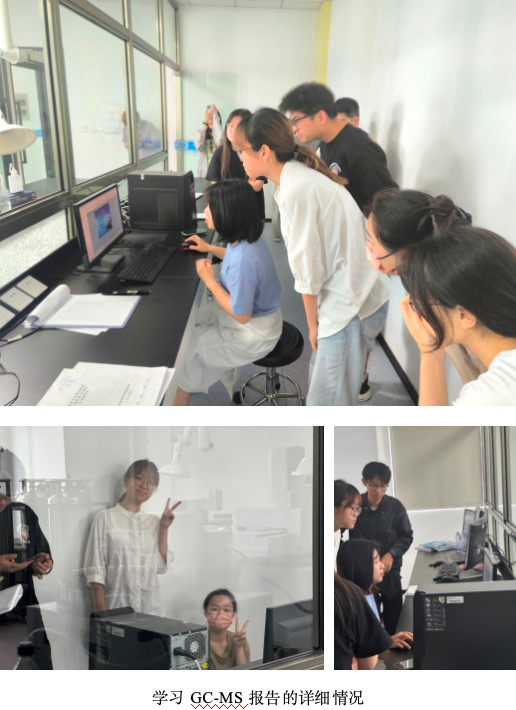

仪器介绍完之后,老师为同学们展示了前一天通过GC-MS检验纯水中VOCs的结果,并为大家讲解了对应程序的操作细节,以及如何识别色谱图、剖析数据报告的结果。此外,老师还强调了数据真实、可溯源的重要性。作为一位环境监测员,如何拿出一份标准、充分的质控报告是最基本也是最重要的一点。

监测站把二十年积累的规范化操作注入实践教学,让同学们学生未出校门便建立起每一步操作皆可溯源、每一组数据皆可质证的职业素养,这对同学们未来无论进入检测机构还是科研岗位都至关重要。

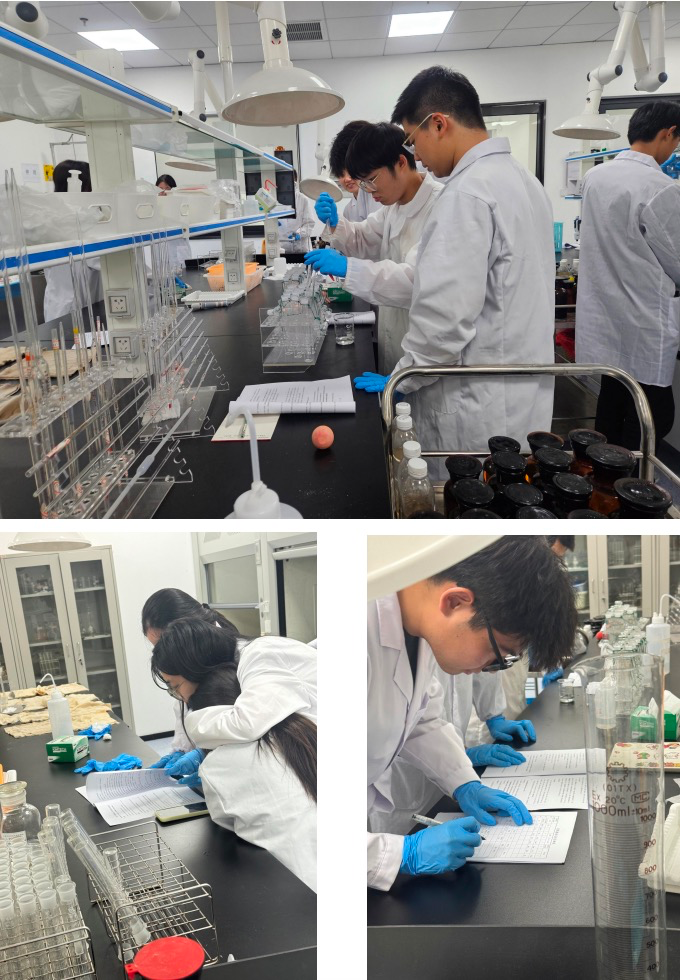

下午的实训聚焦于《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)的规范化操作,并使用纳氏试剂分光光度法测定水样中氨氮的含量。实验开始前,监测站的实验员详细地为同学们介绍实验的原理、所需药品和仪器、实验步骤及注意事项等。为尽可能让大家都参与实验,老师将同学们分为三组,分别绘制对应的标准曲线。

实验操作流程

实验过程中,同学们还认识到了有用的新设备——分液器,可以将溶液均匀分为多份,在标准曲线绘制、样品处理过程中节约了滴定时间并减少了重复滴定可能造成的误差。

使用分液器配置标准溶液

标准曲线绘制完成后,老师带同学们在分光间测定样品及标准溶液的吸光度,并给大家讲解实验室管理必修课:药品领用登记、危废液分类回收、仪器使用登记本签字流程等较为重要的细节。

第二天的实习是一次从“知道”到“做到”、再到“懂得为何要做”的深入旅程。同学们不仅学到了更直观、更深入的专业知识(GC-MS解析、氨氮测定规程等),更提升了严谨规范的实验操作素养,最重要的是,深刻地认识到了作为一名未来的环境从业者所应具备的敬畏之心、责任感以及终身学习、追求卓越的精神。大家表示收获满满,对接下来的实习内容充满期待。

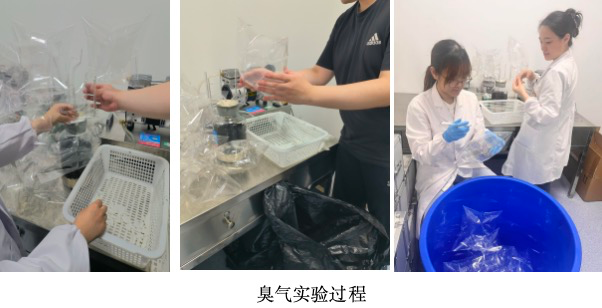

DAY3——辨气识民生,鉴器溯流光

我们参与了有趣的臭气实验,充气、装袋、标号、把气袋送给嗅辨员。同学们参与了三比较式臭袋法测试污水处理厂恶臭样品的实践流程,具体包括臭气样品的动态稀释(稀释倍数100-1000倍)以及30组聚酯薄膜三角袋的充气与编码操作,完成后将样品送至嗅辨室进行专业嗅辨分析。

在休闲之余也能学习到很多知识,区环境监测站的休息室置放了许多由于精度不高或功能单一而“退役”的监测仪器,但许多仪器同学们也未曾见过。郭广勇老师和高运川老师针对同学们的疑惑为同学们解释部分仪器的原理及应用场景,如HACH 2100P散射光式浊度仪的测量原理演变历程及B&K 2238噪声分析仪从模拟到数字化的技术跨越。仪器涵盖气、水、光、土壤和噪声等。

部分展示的监测仪器

DAY4——掬水衡清浊,闻声诊万象

27日上午,监测站技术员向同学们系统演示了特殊水环境样品的采集规范:溶解氧(DO)与生化需氧量(BOD)样品需使用棕色玻璃瓶满瓶密封(零顶空),并立即置于4℃暗处保存;石油类样品采集时,需严格控制液面距专用广口瓶口高度为10±1毫米,避免样品溢洒;粪大肠菌群样品则需使用无菌瓶严格无菌封装,在冰链条件下确保6小时内完成运输送检。其中,有部分操作还相对困难,比如采集石油,需要水位到达瓶口但又不完全装满,并且采样瓶还是一次性的,对采集者的操作与熟练度有很大的要求。讲解后,同学们都纷纷上前尝试装置操作。

常言道,实践是最好的老师。下午,同学们前往区监测站风机设备区域进行企业噪声监测实践。技术员严格按照GB/T 3222.1-2021要求,将声级计(AWA6228+)校准至94.0dB@1000Hz,并在距离噪声源1米、与水平面呈45度角的位置布设监测点。通过实时频谱分析,发现风机在125Hz频段存在较基线值高出8.3 dB的异常峰值,技术员据此判断设备可能存在轴承磨损隐患,体现了噪声监测在设备健康诊断中的具体应用价值。

2022级环境工程1班合照

此次深入一线的观摩与动手实践,是实践教育基地揭牌后落地的“第一课”。它不仅打通了理论知识与现场应用的桥梁,更让书本上的监测规范、质量标准变得触手可及且意义鲜活。这份零距离接触先进设备和专业流程的经验无比珍贵,不仅深化了对专业课程的理解,更真切让我们感受到了环境监测工作的严谨性、科学性和守护生态环境的重要性,尽管只有短短4天实习时间,但从理论、实践等各方面都收获颇丰,期待所学能为祖国的环境监测与污染防治工作贡献青春力量。

(图片、供稿:环境工程系)