近日,第十六届全国高校地理学联合野外实习顺利开展。本次实习由全国大学生地理学野外联合实践教学高校联盟、教育部全国地理学野外实践教学虚拟教研室及陕西师范大学共同主办,陕西师范大学联合西北大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、山西师范大学、太原师范学院联合承办。全国共有50余所高校的200余名师生参加本次实习。在我院教师胡熠娜副教授的带领下,2022级地理科学(师范)专业陆悦同学和孔维佳同学前往参加此次野外实习。我院院长卢松教授也受邀参与本次活动。

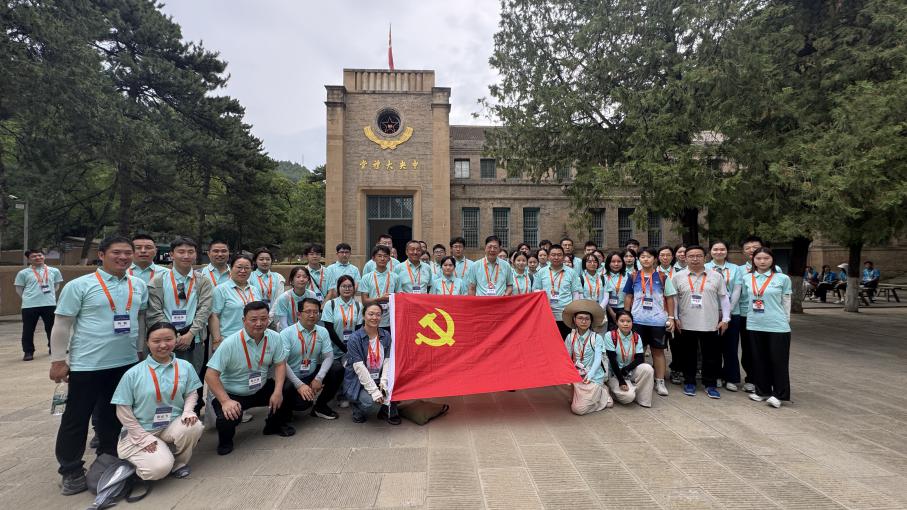

我院院长卢松与师生合影

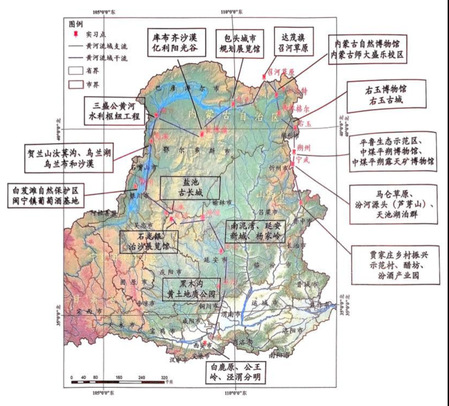

本次实习主题为“黄土黄沙黄河行绿水青山中国梦”,路线围绕黄河“几字湾”区域,关注“黄土、黄河、黄沙”,跨越陕西省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、山西省四省。实习时段为2025年7月28日至8月11日,实习总行程约3500公里。7月28日至8月1日联合野外实习开启陕西段,重点考察秦岭北麓黄土地貌与河流格局、泾渭分明形成机制和演化过程、洛川黄土典型剖面与气候变迁历史、沿岸新城建设与可持续发展、黄土高原生态恢复与治理措施等。

第十六届全国地理学联合野外实习路线示意图

开幕式

7月29日上午8:30-12:00,第十六届全国高校地理学联合野外实习开幕式暨专题讲座在陕西师范大学(长安校区)田家炳会堂顺利召开。南京大学鹿化煜教授、陕西师范大学董治宝教授、西北大学宋进喜教授分别作专题讲座,为学生深入解读黄河“几字湾”区域的地理特征及其生态保护的重要性,现场互动热烈,学术氛围浓厚。

第十六届全国高校地理学联合野外实习开幕式

郑祥民教授讲话

全体与会师生合影

公王岭蓝田猿人遗址

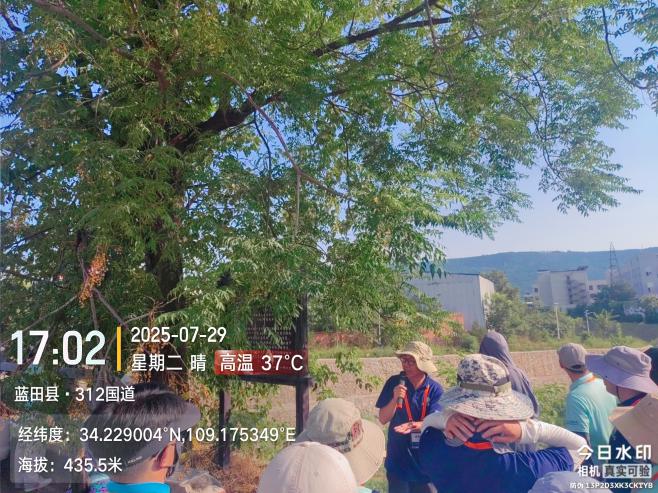

7月29日14:30,实习队伍在西北大学城市与环境学院张玉柱教授的带领下前往公王岭蓝田猿人遗址开展实地考察。该区域属于暖温带半湿润气候,第四纪时期河湖沉积发育,为古人类活动提供了理想的环境条件。考察期间,学生们对不同地层的沉积物特征进行了细致观察,并围绕该遗址的地层剖面及古土壤层发育特征展开学习,讨论其背后所反映的古环境与古气候特征。

张玉柱老师做有关公王岭蓝田猿人遗址的讲解

白鹿塬河流阶地

7月28日17:00,实习队伍来到了白鹿塬河流阶地。白鹿塬位于陕西省西安市东南部,为渭河盆地南缘典型的黄土台塬地貌,是连接秦岭山地与关中平原的过渡带,也是东亚季风与西伯利亚高压气候影响的敏感区。学生们在西北大学城市与环境学院徐新文老师的讲解下,了解了白鹿塬与灞河阶地的构造抬升-气候波动-河流下切-黄土堆积的协同演化过程。同时尝试理解风尘堆积-气候波动-构造抬升-人类活动的复杂相互作用过程。

徐新文老师做有关白鹿塬河流阶地的讲解

白鹿塬河流阶地

泾渭分明

7月30日9:00,由西北大学张玉柱教授带领实习队伍来到陕西省西安市高陵区泾渭交汇处。在此,实习队伍观察到非常明显的“泾渭分明”现象。其实,“泾渭分明”现象早在古代就有详细记载,《诗经》中曾提到“泾以渭浊”,而唐代《元和郡县志》则描述为“泾浊渭清”,二者表述看似矛盾,实则反映出不同时期人类活动的变化。如今,在我国70年来对黄土高原持续治理的背景下,“泾渭分明”现象产生的原因已逐步从黄土高原水土流失导致的泥沙淤积转变为工业活动引发的水质污染。作为跨越千年的自然地理奇观,“泾渭分明”以直观的方式诠释着河流的侵蚀、搬运与沉积规律,同时也警示着我们维护河流生态平衡的重要性。

“泾渭分明”现象

李双双老师组织各小组进行问题思考

实习队伍在“泾渭分明”处合影

洛川黄土国家地质公园

7月30日14:30,实习队伍抵达洛川黄土国家地质公园。洛川黑木沟是黄土高原典型侵蚀沟谷,其地层剖面出露完整,易于观察。在陕西师范大学王斌老师的引导下,学生们深入思考黄土的形成原因,探究黄土与古土壤所反映的气候特征,同时分析黄土对人类活动产生的多方面影响。

新坡头洛川黄土剖面

王斌老师讲解黄土剖面

实习队伍在黄土地质博物馆合影

南泥湾

7月31日,实习队伍前往南泥湾稻田景观、南泥湾大生产展览馆、党徽广场等地进行观摩学习。南泥湾地处延安市宝塔区,属黄土高原丘陵沟壑区,历史上曾是荒芜之地。1914年,八路军359旅在此开展大生产运动,铸就了“自力更生、艰苦奋斗”的南泥湾精神。如今在传承红色文化遗产的同时,南泥湾积极发展现代农业,既弘扬了革命精神,又促进了乡村振兴。

师生参观南泥湾大生产展览馆

在南泥湾稻田景观处,陕西师范大学王宁老师讲解当地游击战优势与水土流失治理、陕西师范大学岳大鹏老师介绍当地水稻种植的意义,提出思考问题:“绿水青山如何真正变成金山银山?”在沿途黄土剖面处,陕西师范大学王斌、岳大鹏老师深入剖析了该处黄土剖面展现的陕北地质变迁。老师们从生态、农业、地质等多维度,带领学生们深入了解南泥湾,让我们在实地中理解自然与人文的交互。

王宁老师讲解南泥湾水土流失治理

岳大鹏老师讲解南泥湾水稻种植意义

王斌老师讲解黄土剖面

延安新城

7月31日,实习队伍到达延安新城观景台。延安新城通过“削山填沟”的方式,在原本沟壑纵横的典型黄土地貌上,再造出24.42平方公里的城市建设用地,是21世纪我国在黄土高原地区实施的标志性山地改造工程。李双双老师结合延安新城案例,为学生们介绍了野外实习所需具备的六大技能,即看(观察)、问(调查)、测(测量)、记(记录)、思(思考)、说(表达),以及四大地理分析方法,即要素判识、格局发现、过程推演、机理凝练。宋永永老师则借助遥感影像图,讲解建设延安新城的原因,以及延安新城与老城区的空间结构、主要功能、人口密度的分异等,最后引导学生们通过地理学的视角,对比我国不同新城区空间结构、建设原因与建设用途的异同。

李双双老师讲解野外实习方法

宋永永老师讲解延安新老城区

延安新城

杨家岭

7月31日,实习队伍随后到达杨家岭革命旧址。杨家岭革命旧址见证了中国共产党在抗日战争和解放战争初期的许多重大历史事件,是中国革命的重要里程碑。其中中央大礼堂是中共七大的召开地,这次大会为抗日战争的胜利和新民主主义革命在全国的胜利奠定了坚实基础。此外杨家岭也汇集了陕甘宁典型窑洞院落,这些窑洞不仅是革命先辈们生活和工作的场所,更是艰苦奋斗精神的生动体现,如今它们静静地诉说着那段波澜壮阔的革命岁月,让后人在参观中深刻感受到革命精神的传承与力量。

李双双老师介绍革命根据地的迁移路径

实习队伍在中央大礼堂合影留念

石光银治沙展览馆

8月1日上午,实习队伍来到了陕西省定边县石光银治沙展览馆。石光银治沙展览馆是一座以石光银治沙造林事迹为主题的主题展馆。馆内全方位展示了石光银带领群众在毛乌素沙漠南缘筑起百余里“绿色长城”的壮丽篇章,生动诠释了“不怕困难、敢为人先、忠实努力、矢志不渝”的定边治沙精神。随后陕西师范大学副校长董治宝教授介绍毛乌素沙地的气候特征,并指出生态修复需遵循自然规律,科学绿化才能让这片土地重现生机,实现生态与发展的双赢。

实习队伍参观石光银治沙展览馆

董治宝教授介绍毛乌素沙地

野外实习学生汇报

陕西段野外实习汇报于陕西段结束之际顺利开展。学生们以小组为单位,围绕野外实习中的所见、所思、所感展开汇报。学生们从发现问题入手,逐步深入分析问题,并结合自身理解,最终形成完整汇报内容,充分展现了实习成果与思考。

实习生汇报幻灯片

全国高校地理学联合野外实习陕西段的考察告一段落,接下来将开启宁夏段的野外实习。下一期再见!

(供稿:陆悦,孔维佳;审核:胡熠娜)