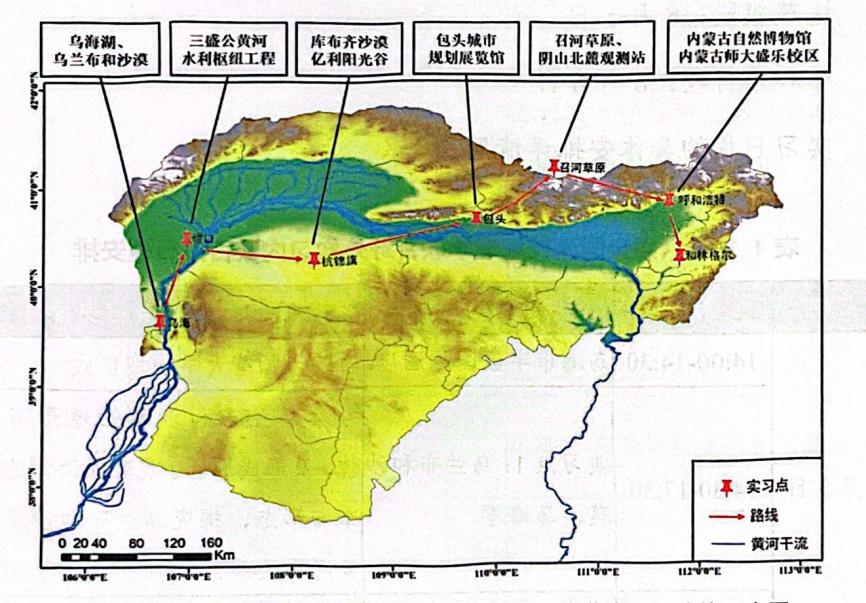

8月3日至8月6日,第十六届全国高校地理学联合野外实习队伍来到内蒙古自治区,开始了为期4天的内蒙古段实习。内蒙古段实习路线跨越乌海、巴彦淖尔、鄂尔多斯、包头、呼和浩特五个地级市,通过对实习区域山水林田湖草沙的综合考察,实地探寻实习区域地理要素及区域人地系统的格局、过程与机理。

内蒙古段野外实习路线

乌兰布和沙漠

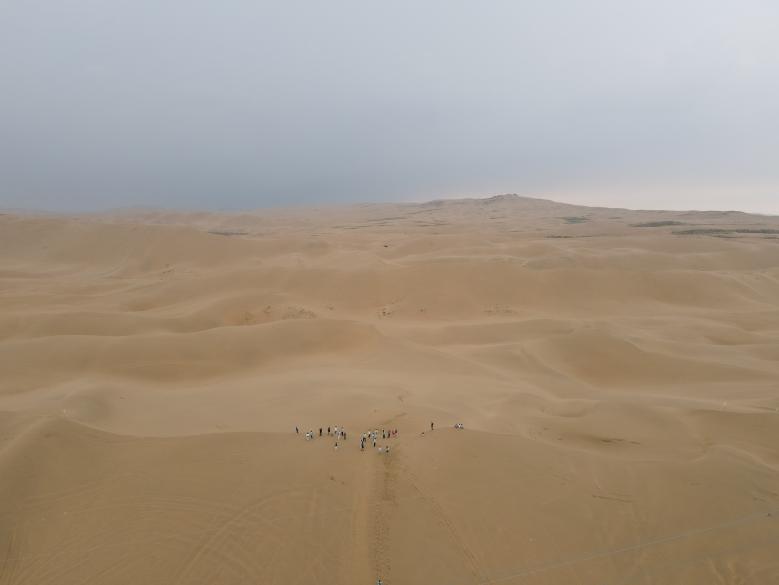

8月3日下午,实习队伍深入内蒙古乌兰布和沙漠开展实地学习。乌兰布和沙漠地处内蒙古阿拉善盟和巴彦淖尔市境内,蒙古语的“乌兰布和”意指“红色的公牛”。乌兰布和沙漠是中国境内八大沙漠之一,地处华北和西北的结合部,黄河中游,后套平原的西南,地理坐标为东经106°09′-106°57′,北纬39°16′-40°57′之间,南北最长170km,东西最宽110km,总面积近0.99万km²。

乌兰布和沙漠

实习队伍攀登乌兰布和沙漠

实习过程中,内蒙古师范大学苏根成老师围绕内蒙古地理特征,讲解干燥度概念,以及不同干燥度区域特征等内容。内蒙古师范大学春喜老师补充介绍了内蒙古概况以及当地古湖变迁、沙漠成因等知识。北京师范大学哈斯额尔敦老师聚焦乌兰布和沙漠及周边地区,讲解吉兰泰盆地特征、沙漠物源、区域地质构造相关内容。陕西师范大学董治宝老师补充乌兰布和沙漠过渡性、地形影响、沙丘类型,对比其他沙地,让实习生们从多维度认识沙漠,感受乌兰布和沙漠独特地理风貌与科学价值。

苏根成老师讲解现场

春喜老师讲解现场

哈斯额尔敦老师讲解现场

董治宝老师讲解现场

三盛公黄河水利工程

8月4日上午,实习队伍来到了三盛公黄河水利工程。三盛公水利枢纽被誉为“万里黄河第一闸”,其位于河套平原与乌兰布和沙漠交界处,黄河北岸“几”字湾头,是黄河干流上游的大型闸坝工程,也是河套灌区的引水龙头工程。三盛公水利枢纽工程结束了河套灌区“多口引水、无坝自流”的落后局面,把黄河水灾害变成了宝贵的水资源,同时彻底根除河套水旱灾害,促进“塞外粮仓”形成,在我国内蒙古自治区水利建设史上,具有划时代的重要意义。

三盛公黄河水利工程

实习队伍参观三盛公黄河水利工程博物馆

库布齐沙漠与亿利阳光谷

8月4日下午,实习队伍来到库布齐沙漠和亿利阳光谷,考察荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设。库布齐沙漠是中国第七大沙漠,地处内蒙古鄂尔多斯市,横跨杭锦旗、达拉特旗、准格尔旗。库布齐蒙古语意为“弓上之弦”即“黄河几字湾为弓,大漠为弦”,是挂在黄河几字湾上的沙漠。经过30多年治理,库布齐沙漠的1/3已经变成绿洲,植被覆盖率达到53%,创造了“人进沙退”的奇迹。亿利集团是该地区主要的治沙企业,开发了多种治沙技术和模式。

库布齐沙漠

苏根成老师测量库布齐沙漠中植物根系长度

我院师生在库布齐沙漠合影

亿利阳光谷光伏板

亿利阳光谷“板下种植”农光互补实践

在库布齐沙漠,内蒙古师范大学吴永胜老师围绕人工植物恢复,讲解了植物地带性分布与种植要点,以及生物结皮的作用、形成与固沙技术相关内容。内蒙古师范大学塞西雅拉图老师的讲解围绕鄂尔多斯高原生态考察,包括区域植被、景观特征、植物种类及土地利用对草原影响等内容。北京师范大学哈斯额尔敦老师讲解了银川盆地构造及库布齐沙漠的分布、沙丘类型、沙源等地理知识。陕西师范大学董治宝老师补充讲解了中国沙漠特征、防沙工程内容,并对沙漠存在的意义展开了探讨。

吴永胜老师讲解现场

塞西雅拉图老师讲解现场

哈斯额尔敦老师讲解现场

董治宝老师讲解现场

包头市城市规划展览馆

8月5日上午,实习队伍走进包头市城市规划展览馆。展览馆中全方位呈现了包头市规划发展的蓝图。包头市位于内蒙古中西部,是呼包鄂榆城市群和黄河“几字湾”都市圈的核心城市,也是内蒙古自治区最大的工业城市、“一带一路”节点城市,被誉为“草原钢城”和“稀土之都”。在展览馆中,实习生们参观了包头市的城市规划理念、工业发展历程、生态建设成果和文化传承创新,了解了工业城市转型的“包头模式”。

实习队伍参观包头市城市规划展览馆

内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站

8月5日下午,实习队伍来到了内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站(简称阴山北麓站),其位于希拉穆仁草原腹地,是我国北方草原生态系统科学观测网络的重要组成部分由中国水科院牧区水利科学研究所建设运行,也是水利行业唯一的国家级野外科学观测研究站。阴山北麓站目前形成了“1个中心站+4个观测点+20个观测样地”的观测格局,建成了流域水文、土壤侵蚀、生物多样性等观测场48处。随后内蒙古师范大学塞西雅拉图老师为学生们讲解草原典型植被以及草原植被群落的演化过程。

荒漠草原增减雨实验

水土流失实验

塞西雅拉图老师讲解现场

紧接着实习队伍在内蒙古师范大学苏根成老师的带领下,来到了一处土壤剖面。苏老师围绕该土壤剖面,讲解了成土环境、成土过程、剖面特征及相关土壤类型与风沙土分类。随后华东师范大学郑祥民老师对于苏老师的讲解进行补充,分析了成土母质的岩石类型、矿物成分和形成过程。紧接着内蒙古师范大学肖南老师围绕地质作用,探讨了黄河、沙漠、阴山的形成及相互关系。陕西师范大学董治宝老师则围绕内蒙古高原的沙漠化治理,讲述内蒙古高原近些年的巨大变化。最后内蒙古师范大学塞西雅拉图老师针对典型草原的植被进行了细致讲解。

苏根成老师讲解现场

郑祥民老师讲解现场

董治宝老师讲解现场

肖南老师讲解现场

塞西雅拉图老师讲解现场

我院师生于牧民草场合影

内蒙古自然博物馆

8月6日上午,实习队伍来到了内蒙古自然博物馆。内蒙古自然博物馆位于呼和浩特市,是内蒙古首家集收藏展览、科学研究、科普教育等功能于一体的大型自然博物馆。馆内设五大主题展厅,涵盖内蒙古的自然景观、地质变迁、生物进化、矿产资源、绿色发展及恐龙化石等内容。实习生们系统了解内蒙古自治区的自然地貌全貌,构建对内蒙古自然环境的整体认知。同时也认识内蒙古在生态环境保护、自然资源开发利用等方面面临的问题与挑战,增强生态保护意识和可持续发展理念。

实习队伍参观内蒙古自然博物馆

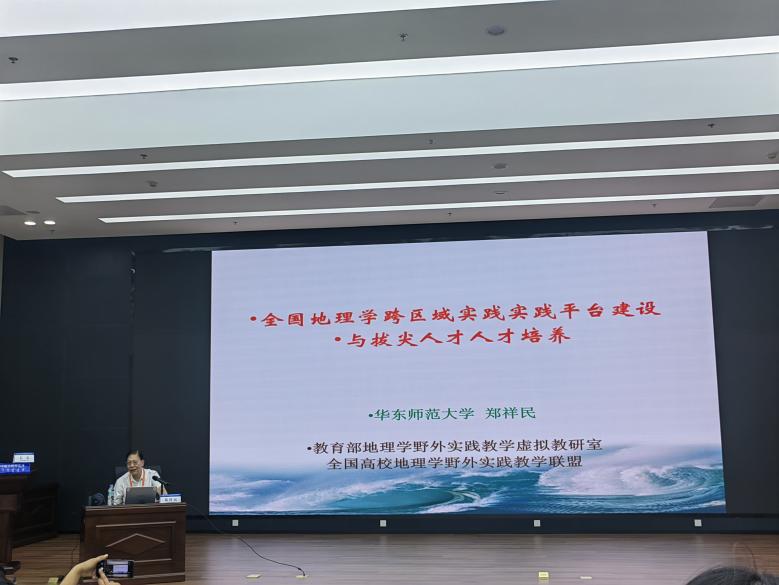

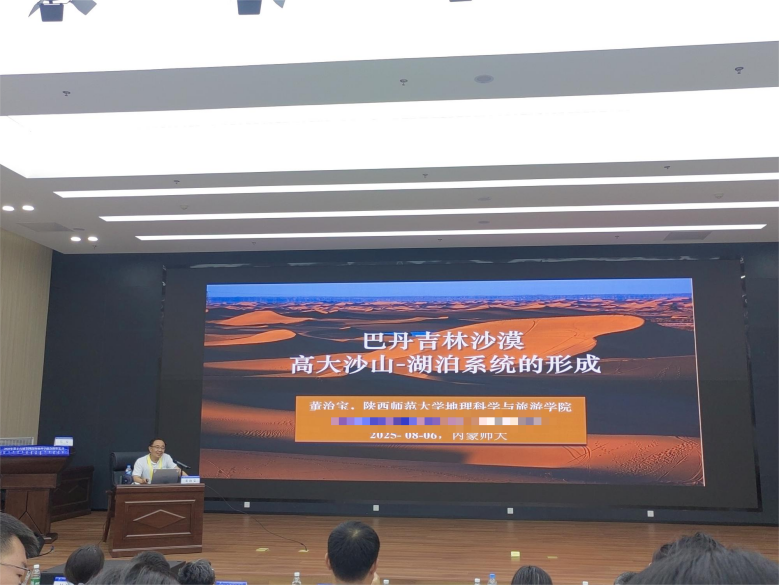

阶段性总结会议与中期分组汇报

内蒙古段实习的最后一天下午,实习队伍来到内蒙古师范大学(盛乐校区),参加内蒙古师范大学欢迎仪式。会议由内蒙古师范大学地理科学学院院长长安教授主持。欢迎仪式后,华东师范大学光华书院院长郑祥民教授作题为《全国地理学跨区域实践平台建设与拔尖人才培养》的报告、陕西师范大学副校长董治宝教授作题为《巴丹吉林沙漠高大沙山-湖泊系统的形成》的报告、内蒙古师范大学地理科学学院院长长安教授作题为《一片区域一支队伍》的报告、北京师范大学地理学部哈斯额尔敦教授作题为《鄂尔多斯高原沙丘动态变化》的报告,现场学术氛围浓厚,交流热烈。

我院师生于内蒙古师范大学合影

郑祥民教授作报告

董治宝教授作报告

长安教授作报告

哈斯额尔敦教授作报告

专题报告会后,实习队伍于内蒙古师范大学(盛乐校区)地理楼进行了中期分组汇报。每个小组严格把控时间,分享野外实习过程中的所见、所思,将实践中观察到的地理现象转化成学术问题,与现场老师和同学们交流分享。

我院实习生所在小组汇报现场

全国高校地理学联合野外实习内蒙古段的考察告一段落,接下来将开启山西段的野外实习。下一期再见!

(供稿:陆悦,孔维佳;审核:胡熠娜)