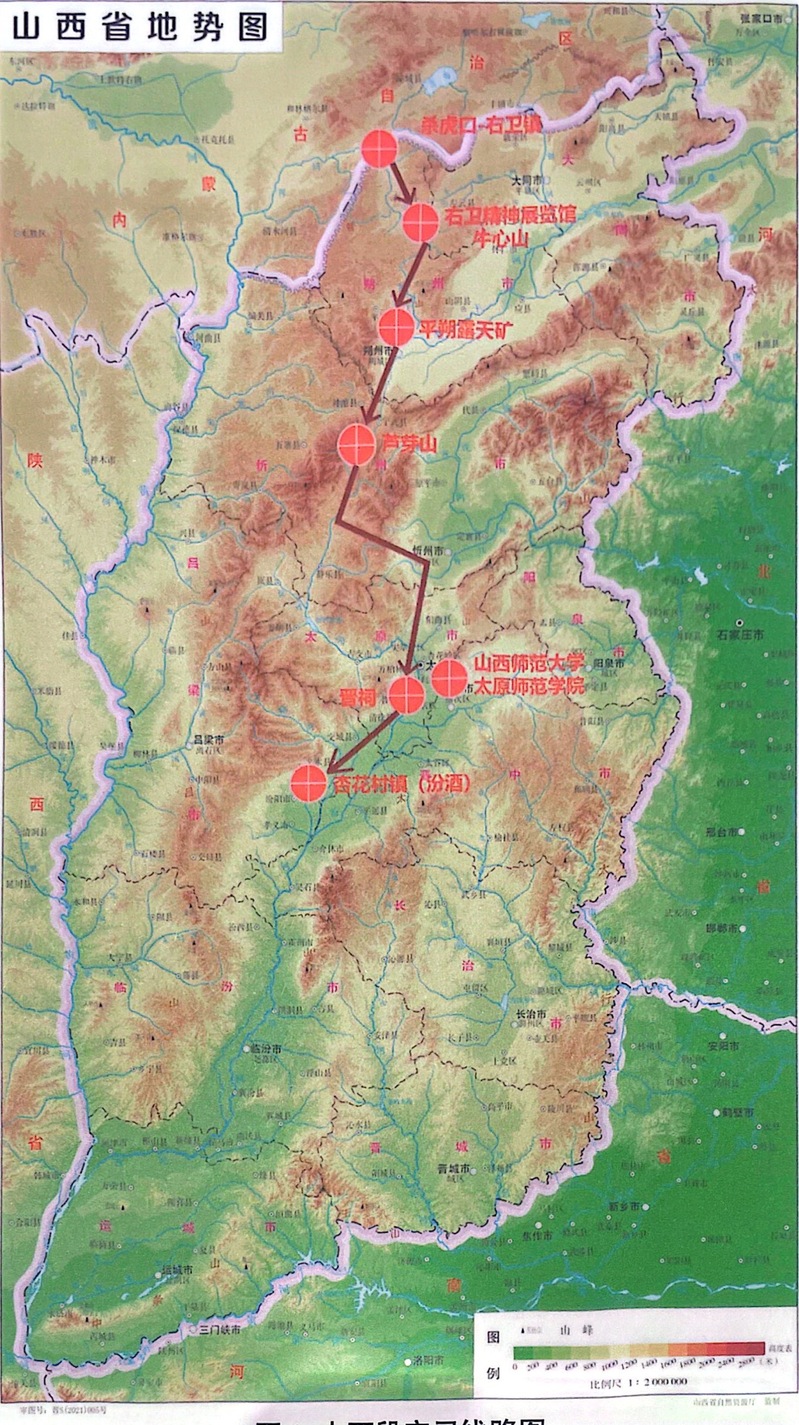

8月7日至8月11日,第十六届全国高校地理学联合野外实习队伍走进山西展开实习活动。山西段线路横跨晋北、晋西北和晋中的“表里山河地,美丽几字湾”为特色,重点围绕“煤”(能源地质与采空区治理)、“城”(资源枯竭型城市转型)、“河”(汾河流域生态修复)三大核心命题,探索“双碳”目标下资源型省份的可持续发展范式,具体线路:右玉-朔州-宁武-太原。

山西段野外实习路线

杀虎口-右卫镇

8月7日上午,实习队伍主要考察了右玉县长城沿线的杀虎口、右卫镇的基本地理特征,了解了右玉县城变迁、生态建设、绿色产业发展与当地自然、人文地理环境之间的关系,明晰了区域发展的地理环境作用。

杀虎口

杀虎口是外长城的一个重要天然关口,是历史上中原通往蒙古的重要关口和税卡。自战国、魏、汉、隋、明以来都曾先后在右玉境内修筑长城,现留存的长城是明长城。此外杀虎口连接一条西口古道,其是晋商“走西口”的必经之路。作为草原游牧民族南下进入中原的重要战略通道,杀虎口见证了民族交融、晋商辉煌的历史。

杀虎口长城

我院师生在杀虎口长城合影

随后实习队伍来到了右玉县的右卫镇。右卫古城是农耕民族与游牧民族交锋的重要前沿阵地。右卫古城城墙是明长城的重要组成部分,它见证了“胡服骑射”的改革,也经历了“走西口”的血泪。

右卫镇

紧接着太原师范学院王杰瑜老师对于杀虎口和右卫古城进行补充,主要讲述了右玉县从古代到当代的历史变迁、城市概况、历史地位及当代发展以及杀虎口长城的概况,着重讲述山西、右玉长城的特点及长城修复特点。

王杰瑜老师介绍右卫古城历史

上午最后一站,实习队伍来到了右玉精神展览馆。右玉精神展览馆主要展现一任接一任的右玉县委,一张蓝图绘到底,以“功成不必在我”的境界,以坚韧不拔的意志和无私无畏的勇气,带领全县人民向风沙宣战,坚持不懈治沙造林、改善生态,创造了“荒漠”变绿洲的生态奇迹,孕育铸就了宝贵的右玉精神。2011年以来,习近平总书记先后六次对右玉精神作出重要指示,指出“右玉精神是宝贵财富,一定要大力学习和弘扬”。

实习队伍合影于右玉精神展览馆

牛心山

8月7日下午,实习队伍一同攀登牛心山,在沿途的观察中开展学习。牛心山为几千万年前火山活动形成的锥形山体,山顶曾有明代始建的庙宇建筑。北京大学刘耕年老师在牛心山玄武岩柱状节理处为大家讲解了火山作用知识——从地球圈层与火山作用的关联,到火山喷发物质相态、喷发类型,再到岩浆与岩石关系,为实习生们的观察筑牢理论基础。随后,华东师范大学郑祥民老师补充介绍了我国典型火山锥、火山与断裂带关系,以及玄武岩形态、喷出特征及火山口与玛珥湖(火山口湖)的价值。实习生们结合讲解,观察火山地质痕迹,探寻玄武岩形态,感受火山作用塑造的独特地貌。

牛心山

郑祥民老师讲解现场

柱状玄武岩

我院师生在牛心山合影

中煤平朔矿区专题讲座

8月8日上午,因天气原因,原中煤平朔矿区的行程以讲座形式呈现。平朔安太堡露天煤矿,是中国最大的露天煤矿。位于朔州市区与平鲁区交界处,总面积达376平方公里,地质储量约为126亿吨。讲座上,中国地质大学(北京)白中科教授为实习队伍介绍矿区生态修复,涉及发展历程、学科建设、矿区现状、实习实践、生态修复及综合发展等内容。

白中科教授讲座现场

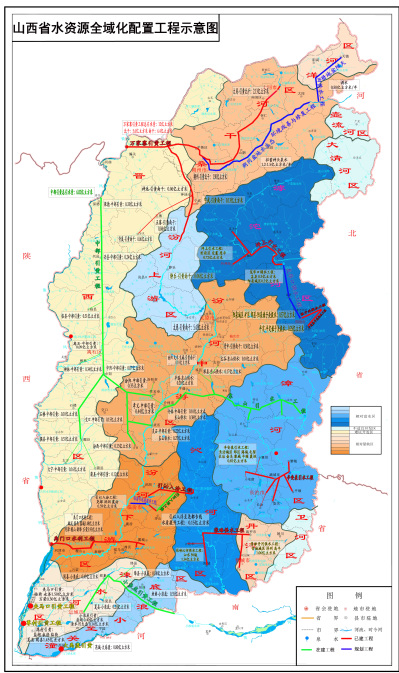

山西大梁水库

8月8日下午,因天气原因,原行程调整为参观学习山西大梁水库。太原师范学院马小红老师讲道:山西作为能源基地,人均水资源仅全国15%,河流外向、水文复杂。引黄入晋工程分为两个部分,分别是万家寨水利枢纽(其作用为供水、发电、防洪、防凌,蓄水量约8.96亿立方米)与引水工程(包括主干线、南干线、北干线和连接线)。大梁水库作为一个调蓄水库,位于北干线最前端,库容量约2260万立方米,调蓄水量为1748万立方米,能够为多市供水、生态补水。

山西省水资源全域化配置工程示意图

汾河源头

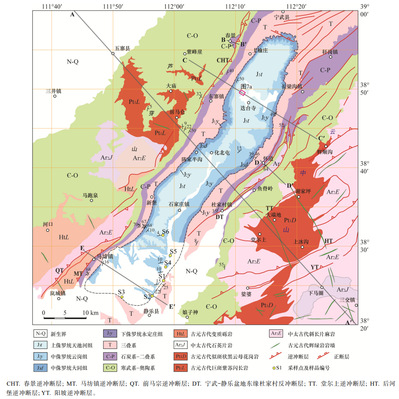

8月9日上午,实习队伍在山西师范大学王国强老师的带领下来到了汾河源头(芦芽山)。汾河是黄河的第二大支流,全长713公里,流域面积3.97万平方公里,占山西省总面积的25.5%,流域养育着全省约45%的人口,被称为山西的“母亲河”。王老师介绍道:汾河源头由多条小溪汇合而成,如大庙河、北石河等,最终形成主干河流。地质构造方面,该区域受吕梁山、太行山等构造体系影响,处于地堑盆地中,河流发育与断层活动密切相关。汾河源头所在的上游地区主要岩性为砂页岩和石灰岩,这类岩石具有较好的透水性和储水性,为水源的储存和输送提供了良好的水文地质条件。

宁武‒静乐盆地地质构造简图(陈宣华,2019)

王国强老师讲解汾河源头地质构造

天池湖泊群

随后,实习队伍来到了天池湖泊群。天池湖泊群位于芦芽山景区内,处于吕梁山北段管涔山和云中山之间的准夷平面上,平均海拔超过1700米。天池群主要靠降雨和地下水补给,年降水量600毫米,蒸发量高达1500毫米,但因湖底存在优质隔水层和基岩结构,湖水保持淡水。这种“阳旱不涸、阴霖不溢”的特性反映了高海拔地区独特的水文特征,成为研究高山湖泊水量平衡机制的重要对象。随后山西师范大学王国强老师介绍天池岩石特征,其主要为侏罗纪紫红色砂岩夹少量泥岩,属湖泊相沉积,与管涔山奥陶纪灰岩海相沉积不同。同时岩石可见层理与断裂,多为正断层,砂岩地层裂隙发育,为水流提供空间和通道。紧接着山西师范大学赵峰侠老师为学生们介绍了天池的植物的特征与类别,包括挺水植物、沉水植物以及部分陆生植物。最后华东师范大学郑祥民老师围绕天池地层剖面,为实习队伍分析剖面的沉积类型与构造成因。

芦芽山天池

赵峰侠老师讲解挺水植物

郑祥民老师讲解地层剖面

马仑草原

8月9日下午,实习队伍来到了芦芽山景区,一同攀登马伦草原。马仑草原位于山西省管涔山顶,海拔2712米,是华北地区典型的亚高山草甸,总面积约6000亩。其牧草高度为内蒙古草原的三至五倍,以鲜嫩翠绿著称,分布鬼见愁等独特高山植物。

马仑草原

马仑草原冻胀丘

我院师生在马仑草原合影

山西师范大学赵峰侠老师结合草原环境,讲解不同植被的生态适应、群落分布规律。讲解后,赵老师指导大家在草原进行样方测量实践,传授选点、记录、分析方法,教大家如何通过样方数据,探究植物多样性与草原生态特征。实习生们观察各类草本、低矮植物,在老师指导下规范操作,收获植物调查与生态研究的实用技能。

赵峰侠老师讲解现场

样方测量

贾家庄乡村振兴示范村

8月10日上午,实习队伍来到了贾家庄村,开启对山西人文地理的探索。贾家庄村隶属于山西省汾阳市贾家庄镇,位于吕梁山东麓、汾河水西畔,地处汾河谷地太原盆地西南,地形平台开阔。新中国成立前的贾家庄是全县闻名的贫困村,全村4083亩耕地,有2800多亩是湿泽盐碱地。新中国成立后,贾家庄人采取挖渠排水、清水洗碱、起高垫低、铺沙盖碱、增施肥料等办法,将盐碱地改造成了适宜机械化耕作的高产稳产的沃土良田。如今的贾家庄早已旧貌换新颜,凭借着勤劳与智慧,村民们不仅在农业上取得了巨大成就,还积极发展乡村旅游等产业,村集体经济不断壮大,村民的生活水平显著提高,昔日的贫困村已然成为远近闻名的富裕村、文明村,处处洋溢着幸福与活力。

实习队伍参观贾家庄村展览馆

实习队伍对贾家庄村民走访调研

汾酒文化产业园

两山夹一川,佳酿在汾阳。表里山河间,隐藏着全国最大的清香型白酒生产基地——吕梁汾阳。汾酒产业在山西经济体系中占据举足重的地位。2024年山西省地区生产总值为25494.69亿元,山西汾酒产业的核心代表——山西杏花村汾酒厂股份有限公司,2024年实现营业收入360.11亿元,体现了汾酒产业在全省经济大盘中的分量,是拉动经济增长的重要力量。

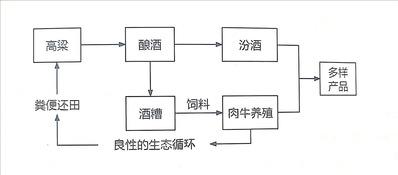

8月10日下午,实习队伍走进汾酒文化产业园。汾酒博物馆里,汾酒成名史串起文化传承、从作坊到国企的转变,反映出地方产业发展过程。生态循环产业链体现酿酒技艺智慧、特色酒品与饮酒器具演变反映出当地饮食文化与手工业发展。

实习队伍参观汾酒博物馆

实习队伍参观汾酒生产车间

汾酒生态循环产业链

紫林醋坊

随后,实习队伍走进紫林醋坊。在这里,实习队伍了解到醋的发展历史,其起源于粮食储存意外,经多朝发展,明清时期达到鼎盛。从核心工艺看,熏醋、淋醋、晒醋等5道工序赋予醋独特风味,酿造、晒醋车间的运作,体现传统技艺传承。紫林醋业1915年获国际奖项,如今产品多样,发展成4A级景区,其产业发展与地域文化、传统技艺相互关联,让大家探究到食醋产业背后地方特色产业的文化底蕴与经济价值。

实习队伍参观紫林醋坊

实习闭幕式

8月11日上午,第十六届全国高校地理学联合野外实习闭幕式在山西师范大学(太原校区)毓秀学堂成功召开。

闭幕式中,山西师范大学副校长白文宏、陕西师范大学副校长董治宝教授、太原师范学院管晓刚教授分别进行讲话。教育部高等教育地理科学类专业教学指导委员会副主任郑祥民教授以及陕西省有突出贡献专家、原西安石油大学党委书记惠泱河教授对本次实习工作进行总结,并为此次联合实习终期汇报获奖小组颁奖。第十六届全国高校地理学联合野外实习在掌声中圆满落下帷幕。

我院实习生所在小组汇报现场

第十六届全国高校地理学联合野外实习横跨陕、宁、蒙、晋四省区,行程逾3500公里,深入黄河“几字湾”腹地。这段跨越山河、脚沾泥土的旅程,不仅是对黄土黄沙黄河的深刻丈量,更是对绿水青山中国梦的生动诠释。从黄土高原的沟壑纵横,到延安新城的削山填沟争土地;从茫茫沙海的“沙进人退”到一代代治沙人接力奋斗下的“绿进沙退”;从三盛公浩瀚的水利工程,到河套平原的塞外粮仓;从寸草不生的荒漠,到如今变为乡村振兴、绿色发展的标杆。我院实习生们在此行中收获良多,满载而归。

(供稿:陆悦,孔维佳;审核:胡熠娜)