2025年9月14日至9月20日,我院2023级地理科学(师范)、地理信息科学以及人文地理与城乡规划专业共计170位同学在叶程程、柳云龙、张秀凤、燕亚菲、高燕、王丹、李经纬、王喆、夏美华、康霓老师以及研究生张可佳、郑义沛的带领下,奔赴上海与浙江两地,开启了为期7天的自然地理综合野外实习。

DAY1 倾听土层深处古人类文明的呼吸

2025年9月14日,实习第一天,晴空万里。同学们参观了闵行博物馆和青浦博物馆。从“上海之本”到“上海之根”,这条贯穿古今的古文化脉络,如一幅徐徐展开的历史长卷,引领同学们循着文明的足迹,真切感悟中华民族源远流长的发展历程与深厚底蕴。

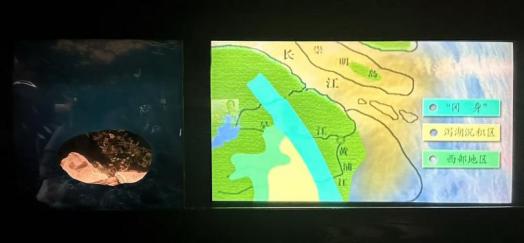

在闵行博物馆,同学们深入了解了作为上海之本的马桥文化。“冈身”是远古时期形成的一条贝壳沙堤,宛如一道天然屏障,是当时陆地与海洋的分界线,地势相对高亢,成为人类理想的栖息之地。马桥文化的先民,便在这条冈身及其附近区域繁衍生息,依靠冈身躲避洪水的侵袭,凭借得天独厚的自然条件,发展出农业和聚落,为吴越文化的长河注入了源头活力。

上海冈身位置示意图

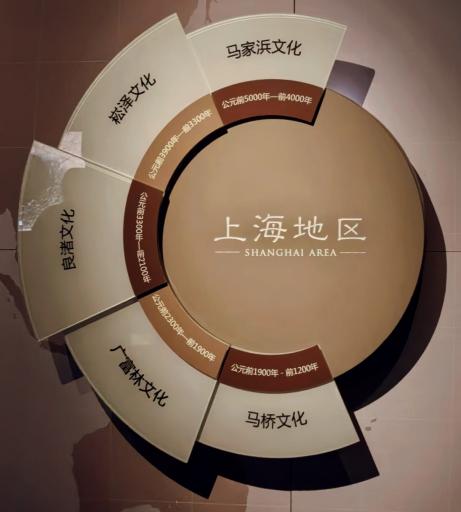

其农业生产高度发达,石镰、耘田器等配套石制工具的使用,让稻作生产如虎添翼;刀、凿、镞等小型青铜器的出现,彰显着工艺的进步;陶器制作纹饰丰富,承载着先民的审美与智慧;居住形式多为干栏式结构,巧妙适应环境;饮食上,用鼎煮食,用甗(yǎn)蒸食,食用海鲜较为普遍,鸭形壶更是其特有的器形,这些细节勾勒出一幅生动的马桥文化生活图景。

马桥文化相关展出

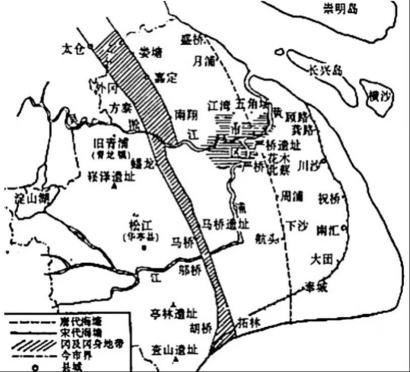

在参观过程中,王丹老师为同学们深入讲解了长三角环太湖流域史前文明。从最早出现的马家浜文化,到作为“上海之根”的崧泽文化,再到长三角古文化巅峰的良渚文明,以及其后延续的钱山漾、广富林和马桥文化,完整地勾勒出了长三角史前文化的兴起、融合、强大与衰退的全过程,深入阐述了长三角古文化对中华文明的深远影响,让我们深刻感受到中华文明的源远流长。

史前文明发展链条

下午,同学们来到了青浦博物馆,学习崧泽文化相关知识。崧泽文化发展于6000年前,当时的气候比现在更温暖湿润,它是长三角新石器时代的关键阶段,上承马家浜文化,下启良渚文化,堪称文明进程中的重要“接力者”。崧泽文化的核心特点十分突出:农业上稻作技术成熟、农具高效;随着制陶技术的精进,手工业陶器突破红陶单一性,以“慢轮拉坯”制出多样规整的黑陶、灰陶;社会出现贫富分化与初步等级观念;玉器开始承载礼仪功能,陶器刻画符号被视为早期文字雏形。

崧泽文化相关展出

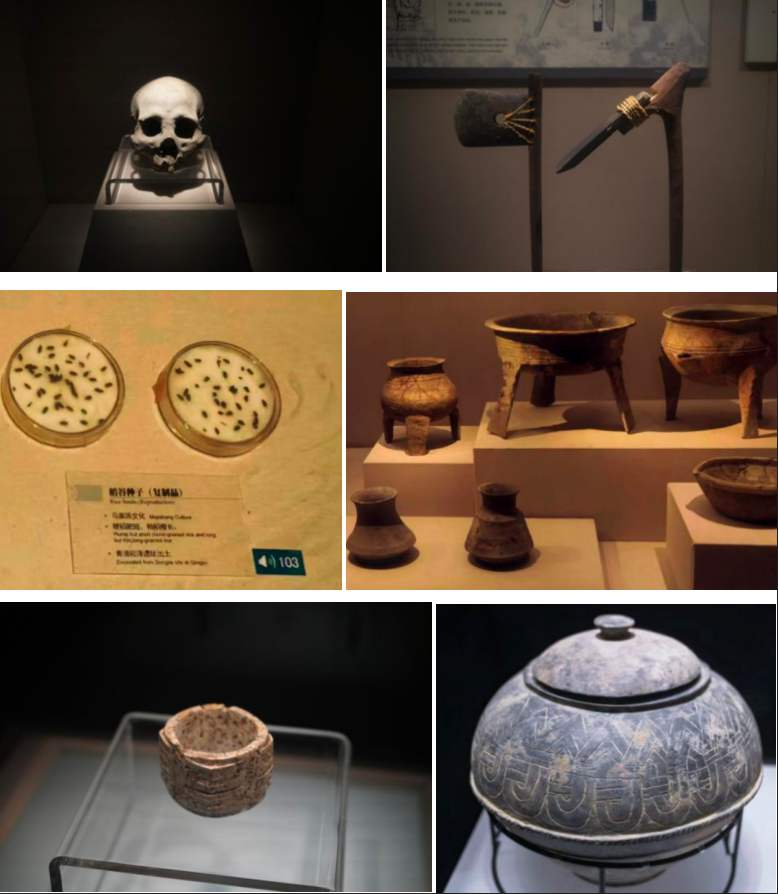

随后,同学们走进了水文化展馆。展馆精选四百余件与水乡人文、古桥、风俗、市镇等相关的文物,以具象化的历史碎片生动地展现了青浦独具特色的水乡韵味,也让同学们进一步了解了上海的发展历史与深厚传统文化。

水文化展馆内容

DAY2 海是流动的生命脉搏

2025年9月15日,实习第二天,天高云阔,同学们踏入了浙江舟山朱家尖这片神奇的天地,开启了一场与海的对话,去探寻砾石滩、海蚀地貌与海岸沉积的故事。

- 朱家尖小乌石塘 -

小乌石塘的砾石滩以高磨圆度的鹅卵石为显著特征。附近山体的崩塌形成了落石,落石经流水搬运后近源沉积,逐渐形成了砾石滩。砾石多由安山岩和花岗岩构成,质地坚硬。历经长年累月的波浪搬运与侵蚀,落石逐渐磨圆,化为较小的砾石,最终形成了如今高磨圆度的鹅卵石,铺满了整个滩面,十分壮观。

小乌石塘砾石滩

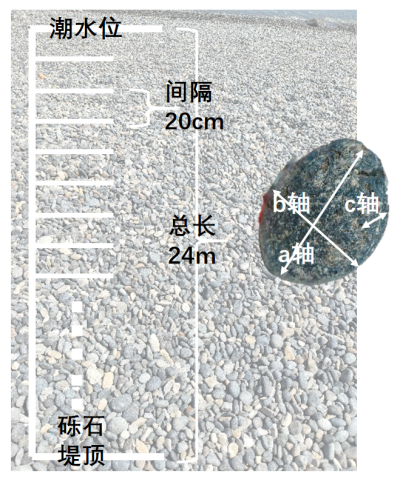

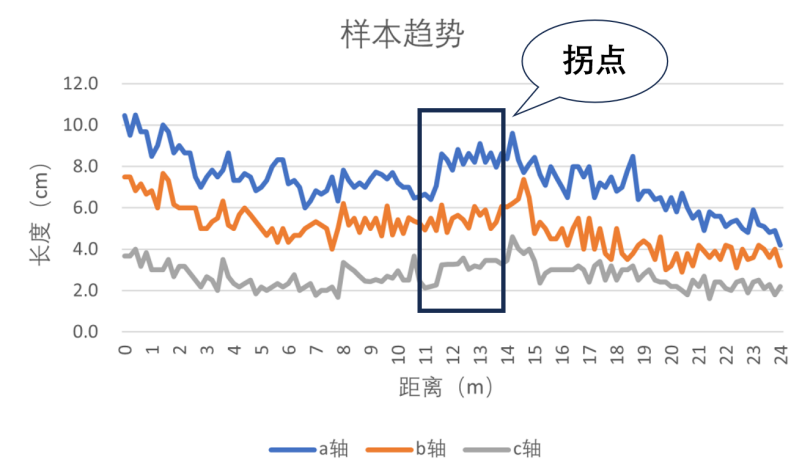

在叶程程老师的指导下,同学们用卷尺测量了离海洋不同距离的卵石的长、宽、厚度。经过仔细的测量与分析,我们发现了一个有趣的现象:这里的卵石大小变化还标志着潮线的位置。从砾石堤顶部向海的方向,砾石粒径呈现出递减的趋势;然而,当接近大潮低潮线时,砾石粒径又有所增大。也就是说,粒径大小突变的拐点,在平均大潮低潮线的位置。

测量与数据汇总

(数据图由地师2班第二小组提供)

随后,同学们还观察了附近的多元异质土壤剖面。剖面垂直序列上,其物质组成、质地、结构等出现不连续的变化,显示该土壤剖面不是由原地、持续稳定的成土过程形成的,而是由多种不同来源的物质、多种作用过程在不同时期的叠加或混合的结果。

柳云龙老师讲解土壤剖面

- 东沙海滩 -

在东沙海滩,同学们对比观察了砾石滩和沙滩的不同。东沙海滩的沙子主要源于朱家尖岛周边岩体的风化碎屑,在海浪的长期搬运过程中,一方面海浪对颗粒进行磨圆,另一方面通过分选作用,使细小颗粒在海浪能量较弱的区域沉积,最终形成了沙滩。

东沙海滩沙子

此外,同学们还观察了波浪运动的特征,如波浪破碎、波浪折射等。波浪在接近海岸时,由于水深的变化,波速会发生变化,导致波浪的方向发生折射,最终趋向于垂直于海岸线传播。水下地形对波浪的行为也有显著影响,例如,海底的沙坝、礁石都会导致波浪的折射、绕射和局部增强。

东沙海滩

DAY3 山是地质岩层密语的记录员

2025年9月16日,实习第三天,丽日当空。同学们来到了宁波市宁海县的玄武岩地质公园和许家山村,穿梭于地质奇观与古村落之间。

- 玄武岩地质公园 -

在坑口岭村,同学们重点观察了玄武岩柱状节理并进行了素描写生。玄武岩柱状节理是一种常见的火山熔岩地质构造,通常呈现出规则的柱状形态。这种节理的形成通常遵循“冷却收缩说”,即玄武岩熔岩流在地表缓慢冷却时,熔岩温度逐渐降低,体积发生收缩,在平坦的熔岩冷凝面上形成无数规则且间隔均匀的均匀收缩中心;每个收缩中心向外产生张力,张力裂隙垂直于冷却收缩方向(即垂直于熔岩流表面),随着冷却过程持续,裂隙不断扩展,最终将熔岩流切割成多面柱体。

玄武岩柱状节理及同学们的速写图

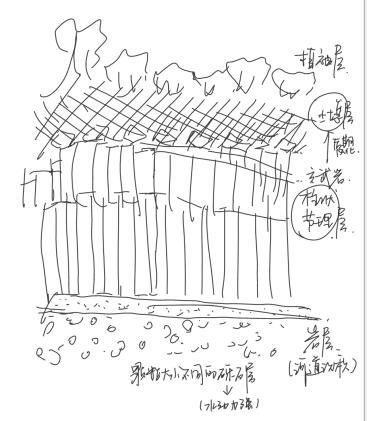

叶程程老师为大家讲解了玄武岩柱状节理下方的临空面和沉积层。该区域曾为河流谷地,河流长期冲刷玄武岩底部,形成临空面。洪水期河流流速快,搬运粗颗粒物质(砾石、粗砂)沉积于河床,形成下层河床相冲积层。枯水期河流退缩至主槽,漫滩区流速减缓,细颗粒物质(粉砂、黏土)沉积于上层,形成河漫滩相冲积层——上下两层粗细颗粒的垂直叠置,构成典型的河漫滩二元结构。另外,同学们还观察了红壤A、B、C和R层的剖面结构,发现土壤层比较浅薄,这与地形位置较高、地表径流侵蚀、土壤颗粒发生迁移有关。

叶程程老师讲解

- 许家山村 -

许家山村是一个具有悠久历史的古村落。下午,同学们到达许家山村,使用便携式气象站、土壤紧实度仪器、土壤水分盐分温度计、叶绿素仪、叶面积仪和光合作用测定仪等仪器,对该村的气象条件、土壤质量和植被生长状况等进行了测量和分析,积极思考古村落的传承、振兴与发展问题。

同学们进行实地测量

接下来的几天,同学们又奔赴了哪些地方?又会解锁哪些宝藏地理知识?

未完待续……