2025年10月15日,我院张敏教授作为第一作者,以上海师范大学为第一署名单位,在Cell出版社旗下顶尖期刊《One Earth》上发表题为“Growing compound-flood risk, driven by both climate change and land subsidence,challenges flood risk reduction in major delta cities”的研究论文。该研究揭示了巨型三角洲城市复合极端洪涝灾害的形成与放大机制,融合气候与人类活动多重致灾因子,构建了迄今最全面且符合实际的海岸洪水风险评估模型(AOCMs)。《One Earth》为国际地球与环境科学领域权威期刊,以高影响力与严格选文标准著称,年发文量仅百余篇(2025年为104篇),五年影响因子高达19.2。

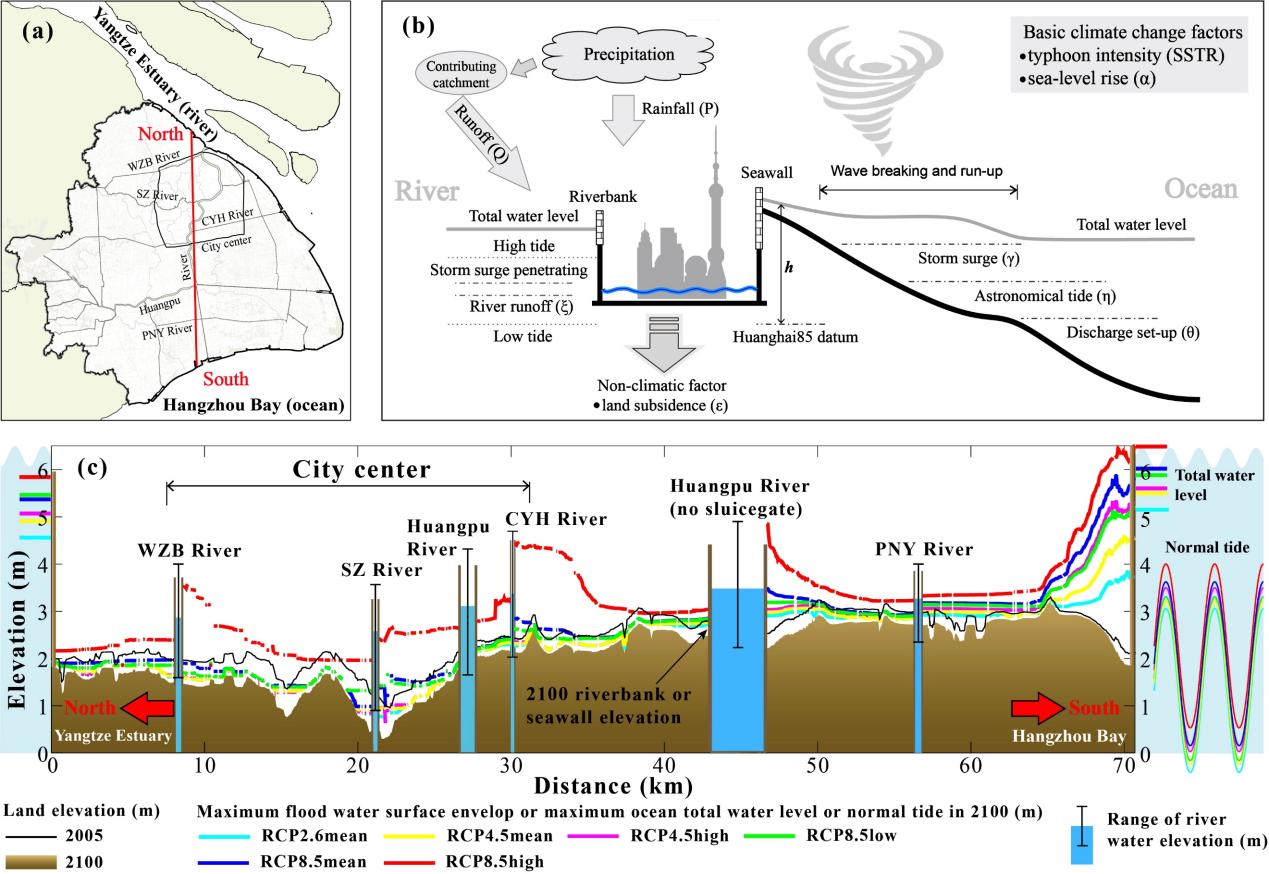

河口三角洲城市作为全球经济增长的核心区域,长期面临热带与温带气旋引发的洪涝威胁。在海平面上升和地面沉降双重背景下,风暴潮、暴雨与上游洪水的叠加效应显著加剧了洪灾风险,1997年台风“温妮”袭击上海与2017年飓风“哈维”侵袭休斯敦即为典型案例。研究构建的综合模型首次系统整合了上海所有洪水致灾因子及其相互作用机制。结果表明,风暴潮增强、地面沉降与海平面上升三者联动将在未来持续放大洪灾风险。此外,防洪设施一旦失效,不仅将引发更严重的内涝与排水系统瘫痪,还可能因地面沉降与海面上升而形成“圩田效应”。这一关键机制必须在三角洲城市的韧性规划中予以充分考虑。

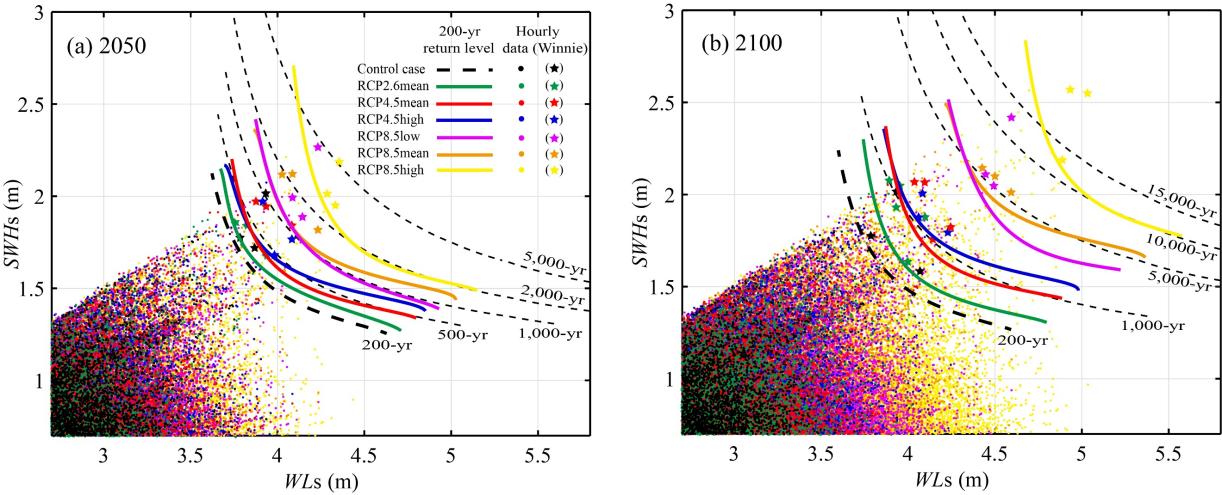

尽管地势低洼的三角洲地区聚集了全球一批发展最为迅速的城市,却长期暴露于潮汐、风暴潮、暴雨与上游洪水的复合威胁之下。现有研究在复合洪水风险评估方面尚存局限,而本研究则实现了对上海未来所有相关驱动因子的全面评估。通过采用动态耦合的大气‐海洋‐海岸模型(AOCMs),综合考虑了短期极端天气与长期气候、非气候因子(如海平面上升、海表温度升高和地面沉降)的共同影响。基于2020年基准条件及IPCC RCP2.6、RCP4.5与RCP8.5情景的模拟显示:至2100年,上海地区200年一遇洪水的淹没范围可能扩大80%,其中地面沉降贡献约34%(28%–41%),气候变化贡献约66%(海平面上升占29%[20%–37%]、强热带气旋占37%[26%–44%])。若防洪设施失效,地面沉降与海平面上升叠加形成的“圩田效应”将极大加剧洪水风险,这一机制亟须纳入上海及其他三角洲城市的洪水适应策略。本研究的定量综合评估方法为上海建设韧性城市、制定前瞻性防洪策略提供了关键科学支撑。

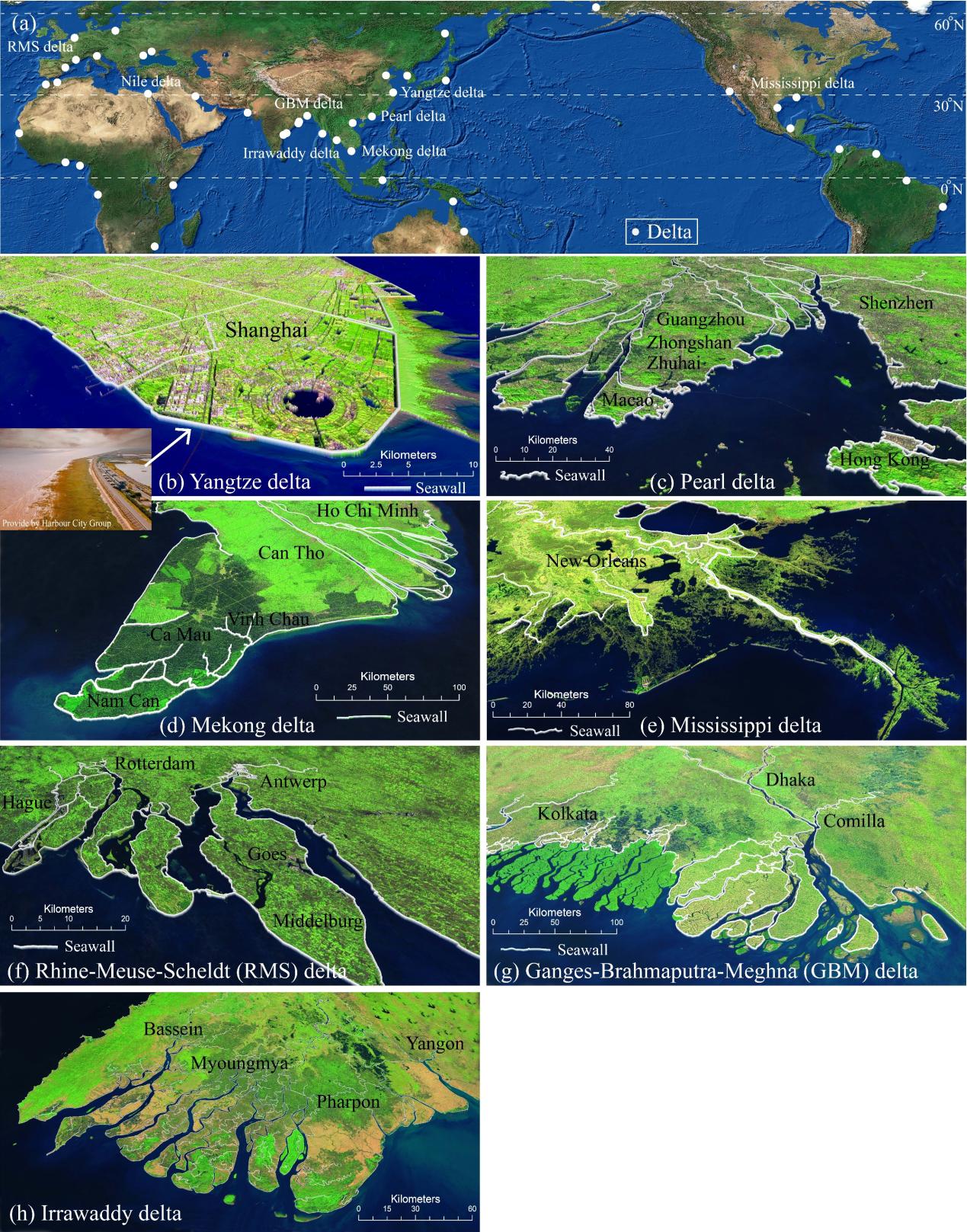

图1 大型三角洲典型地貌与海岸防护体系

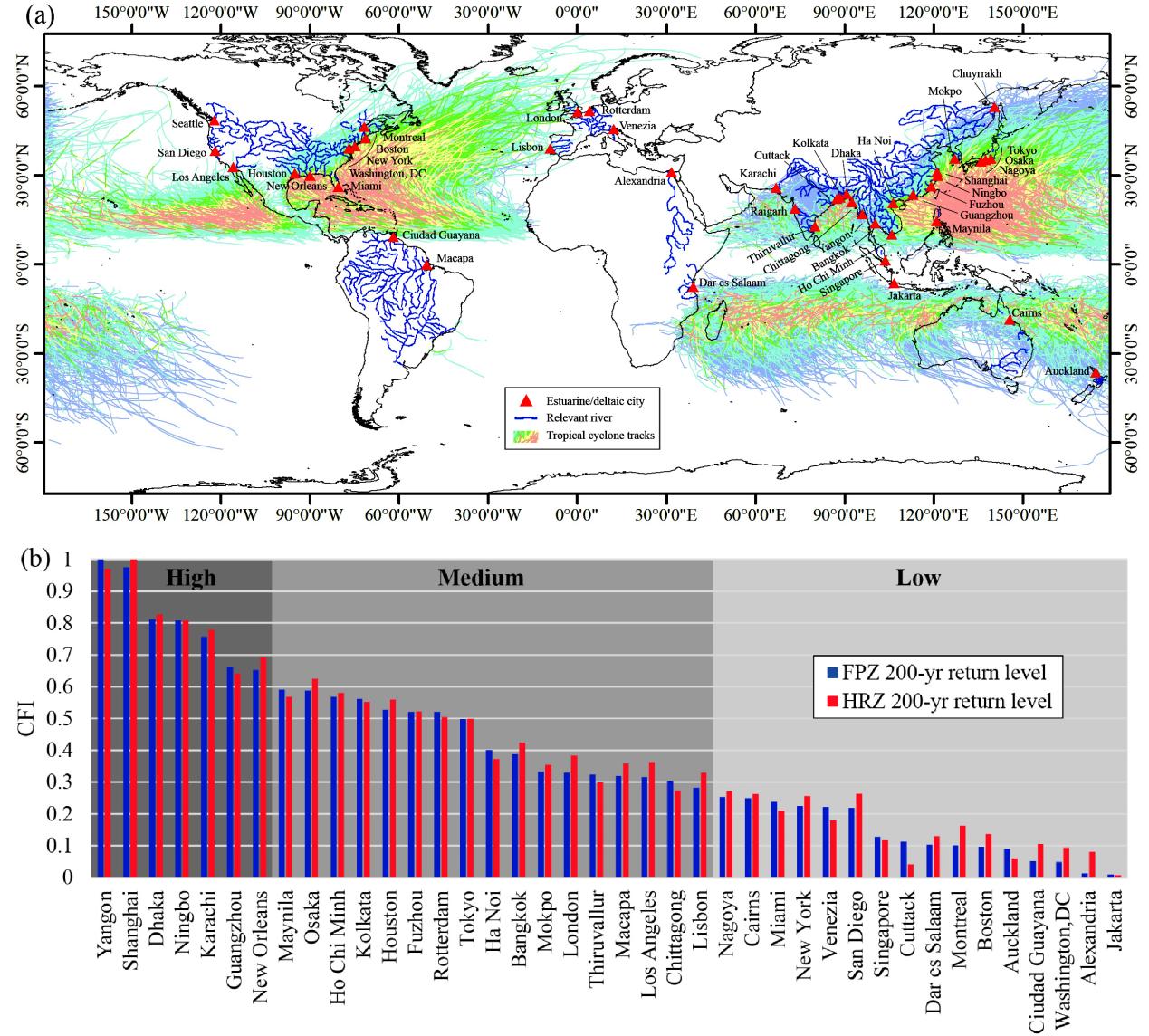

研究对全球40座主要河口三角洲城市(总人口超3亿)开展复合洪水风险评估,发现其中90%的城市位于热带及温带气旋频发区,易受海岸、河流与地表洪水共同影响。通过构建复合洪水指数(CFI),研究指出仰光、上海、达卡等城市风险突出,其中上海风险等级高居第二。

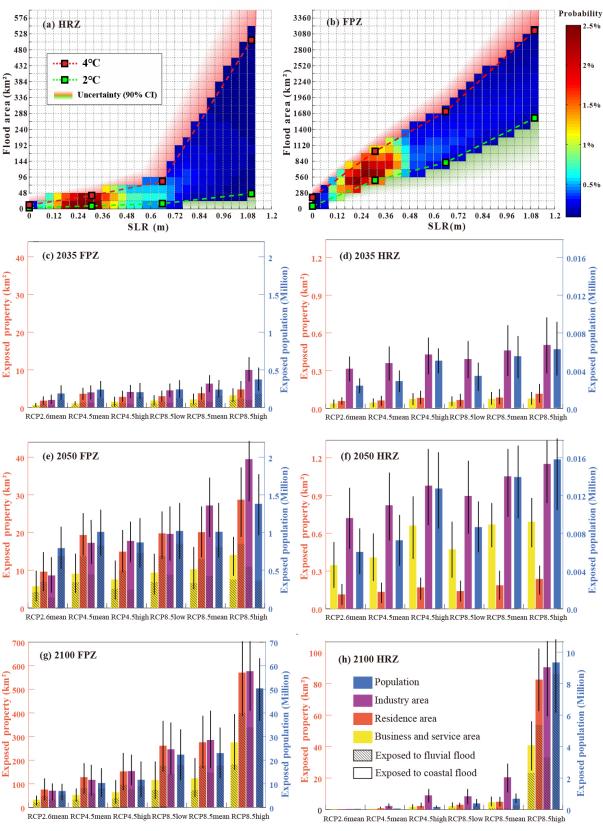

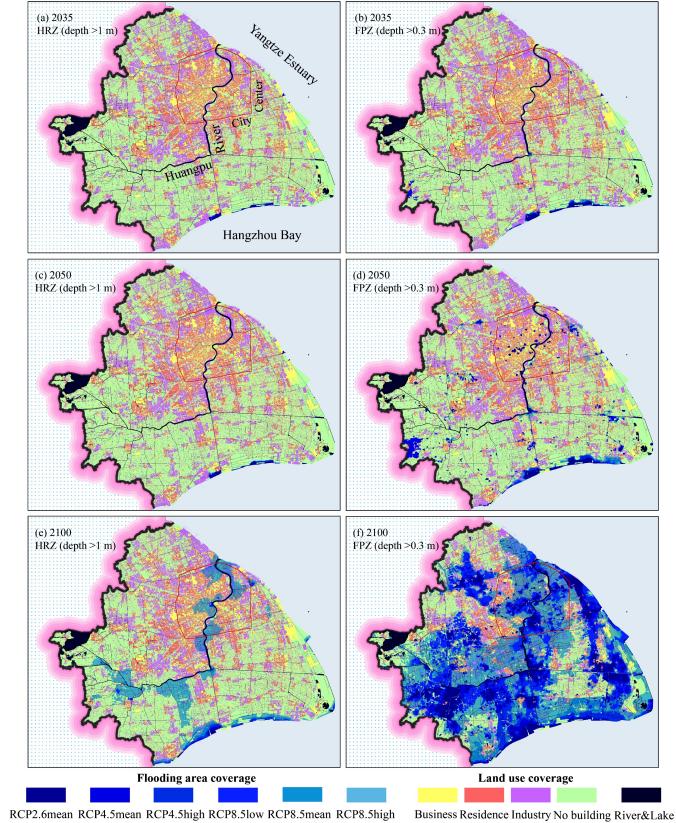

预测表明,上海未来洪涝范围将急剧扩大。在高排放情景(RCP8.5)下,易洪区面积占比将由2035年的1.9%增至2050年的5.3%,到2100年高达33.7%。黄浦江沿岸洪灾形势尤为严峻,预计将使75–85%的人口和55–75%的财产面临威胁。

图3 上海未来极端复合洪水淹没范围与损失评估

河口城市普遍通过围填海形成“圩田”模式,虽支撑发展,却放大洪灾隐患。模拟显示,至本世纪末,气候变化(海平面上升、海表温度升高)与非气候因素(地面沉降)将共同加剧复合洪水。三大致灾因子中,风暴增强、地面沉降和海平面上升对洪水总量的贡献率分别约为37%、34%和29%。未来,到2100年海表温度上升引发的海岸洪水将比海平面上升更具威胁性。

图4 三角洲城市“圩田”模式及洪涝风险机制

该论文的第一作者为张敏教授,共同通讯作者由华东师范大学戴志军教授与国际知名海平面研究专家Robert J.Nicholls教授担任,合作者还包括上海师范大学的温家洪教授与杜士强教授、美国加州大学的Amir AghaKouchak教授、荷兰皇家海洋研究所的Tjeerd J.Bouma教授以及英国南安普顿大学的Stephen E.Darby教授。上海师范大学为该论文的第一完成单位,长三角城市湿地生态系统国家野外科学观测研究站为相关研究提供监测与数据支撑。

(图片、供稿:院办)