2025年10月31日下午14:00,我院“习近平生态文明思想”专论课《习近平生态文明思想的上海实践》第三讲实践教学课在杨浦滨江实地开展。2025级环境工程专业共计45名同学在城市科学与区域规划系曹月娥教授、邵琳副教授两位老师的带领下,开启了“坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉——生态文明视角下城市建设理念”专题实践课。

本次专论课包括三个实践教学点,分别为上海人民城市实践展示馆、绿之丘和世界技能博物馆,旨在帮助同学们通过实地走访,切身感受杨浦滨江地区日新月异的发展变迁,引导大家从生态与人文相融的视角,深入理解“人民城市人民建,人民城市为人民”的重要理念,感悟“良好生态环境是最普惠的民生福祉”的时代内涵。

第一站为上海人民城市实践展示馆。在进入展馆前,曹月娥老师特别向同学们介绍,当天正值“世界城市日”,这一日子的设立旨在推进全球城市可持续发展,与课程理念不谋而合,为此次城市滨江之行带来了特别的意义。她指出,该展示馆不仅呈现城市规划的历程,更承载着“人民城市建设者”的使命,是理解城市治理和公众参与的重要窗口。馆内通过互动展厅和高科技的功能区,全面呈现人民城市理念的发展概述、理论渊源、丰富内涵与时代价值,展现了人民城市理念的上海实践以及杨浦滨江的过去、现在与未来。馆内一层为上海人民城市实践展示馆,通过5个“人民城市”主题展区,同学们与各类高科技装置进行互动,了解了上海为打造人民城市最佳实践地的生动实践。馆内二层为杨浦滨江人民城市建设规划展示馆,邵琳老师结合自身在此地的生活经历,让大家切身感受到经济发展为环境与民生带来的实实在在的提升。

第二站来到绿之丘。前往途中,邵琳老师为同学们重点解读了绿之丘的设计理念,她介绍道,该建筑原为烟草公司机修仓库,属于典型的工业遗存,在改造过程中通过模数化、网格化的空间组织,将原有结构转化为层层退台、立体绿化的生态建筑,实现了工业记忆与自然语境的有机融合,实现了集市政交通、公园绿地、公共服务于一身的包容复合的城市综合体。顶层设置的观江平台,已成为杨浦滨江的标志性景点,该项目也因其在生态与建筑融合方面的成就荣获“生态建筑奖”。

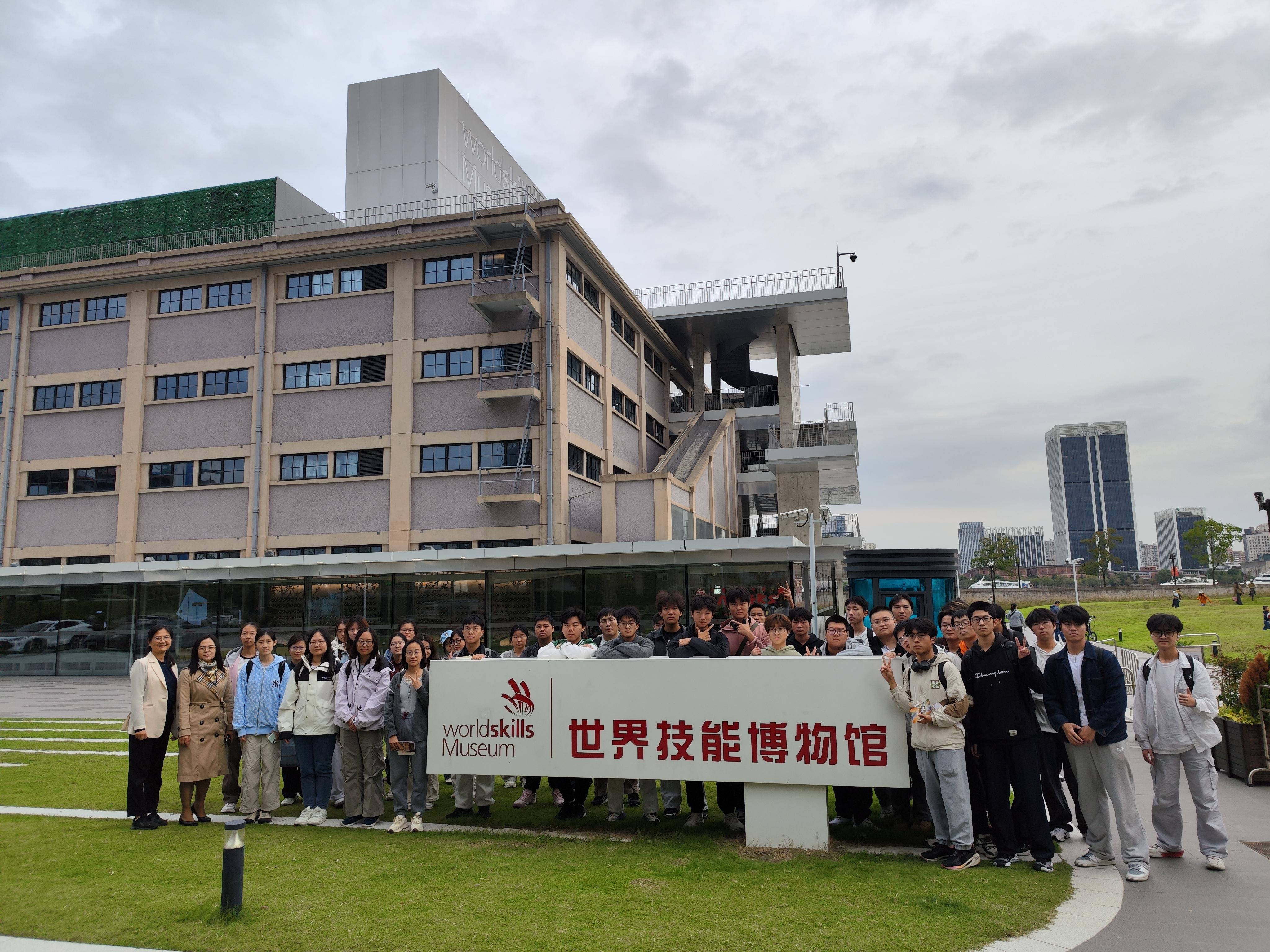

第三站走进世界技能博物馆。作为全球首家得到世界技能组织认证的官方博物馆,这里汇聚了世界各地的手工技艺与现代技能成果,讲述了跨越时间和文化的技能故事,邀请公众体验技术工人的自豪感:技术工人拥有改变自己生活、社区和国家的力量。在“世界引擎”的大型轴承艺术装置前,通过讲解,同学们认识到了世界技能博物馆通过推广技能推动世界进步与发展的美好愿景。在体验了榫卯、陶艺、活字印刷等传统技艺,以及垃圾清运、智能电气等现代应用后,感受到了技术和职业技能对于个人成功和国家经济增长的重要性,小动作也会对世界带来大改变。

本次专论课以“行走的课堂”形式,将教学现场延伸到城市空间,杨浦滨江从“工业锈带”到“创新秀带”的变化,使同学们切身感受到了城市更新与生态文明建设带来的民生福祉。两位老师结合人民生活实际与生动案例,鼓励青年学子自觉以习近平生态文明思想为指导,争做这一重要思想的坚定信仰者与积极践行者。未来,学院将继续依托“习近平生态文明思想”专论课平台,不断深化课程内涵,创新教学形式,引导学生“把论文写在祖国大地上”。

(图片、供稿:院办)